《微信辟谣盗用好友信息风波:一场误会背后的深思》

好友盗用风波背后:一场技术与信任的双重考验

5月22日,微信员工@客村小蒋在社交平台上针对一个常见的误解进行了澄清。这个误解是关于有人认为微信会“盗用”好友的头像和昵称,用于朋友圈广告的评论功能。实际上,这种担忧是没有必要的。 在我看来,这样的误解反映了公众对新技术应用的某些疑虑和不信任。社交媒体平台的功能设计初衷是为了提升用户体验,而不是侵犯用户的隐私或权益。微信团队及时做出回应,不仅消除了这一误解,也再次强调了平台对于用户信息安全的重视。希望未来能有更多类似的沟通,帮助用户更好地理解和使用这些技术工具,同时增强对数字世界的信任感。

据他介绍,微信从未具备这样的功能,也坚决不会采取这种做法,这其中确实存在不少误解。作为用户,我们应该理性看待技术平台的发展与管理措施,理解其背后的初衷是为了更好地保护用户的隐私和权益。同时,这也提醒我们在使用社交媒体时要增强辨别力,避免被不实信息误导。相信通过各方共同努力,能够逐步消除这些不必要的误会,让数字生活更加透明和安心。

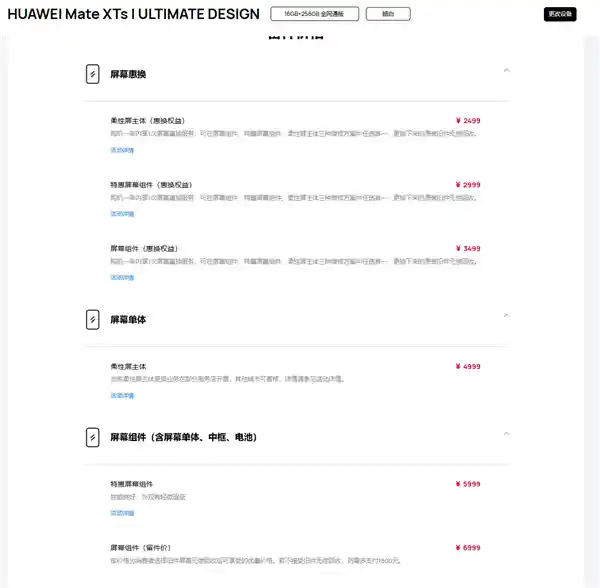

原来,最近,一款名为「折螺丝」的小游戏悄然走红,并通过朋友圈广告进行了大规模推广。这款游戏以其独特的创意吸引了众多用户的关注,但同时也引发了关于广告投放效果以及用户隐私保护的讨论。 从表面上看,这款小游戏的流行似乎符合当前社交平台上的娱乐趋势,毕竟轻松有趣的内容总能迅速抓住人们的眼球。然而,在一片热闹之中,我们也不得不思考,这种短时间内爆发式的传播是否真的能够带来长期的价值?更重要的是,当越来越多的企业选择通过社交媒体进行营销时,如何平衡商业利益与用户体验之间的关系,成为了一个值得深思的问题。 此外,随着大数据技术的发展,企业在收集用户信息方面的能力越来越强。虽然这些信息对于精准推送广告至关重要,但也伴随着一定的风险——一旦管理不当,就可能侵犯到个人隐私权。因此,希望相关从业者能够在追求经济效益的同时,更加注重社会责任感,确保每一次广告展示都是基于合法合规的前提下进行。 总之,“折螺丝”现象背后反映出了当下数字时代下文化传播方式的新变化。未来,我们期待看到更多既能满足大众需求又能兼顾公共利益的成功案例出现。

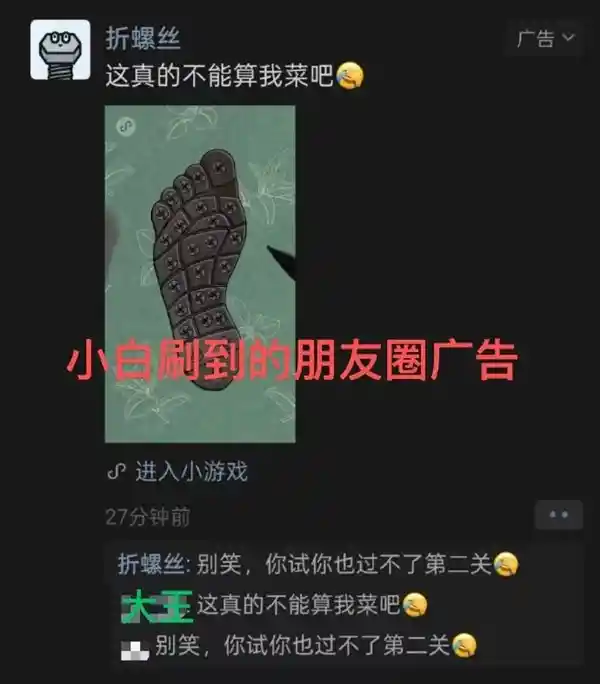

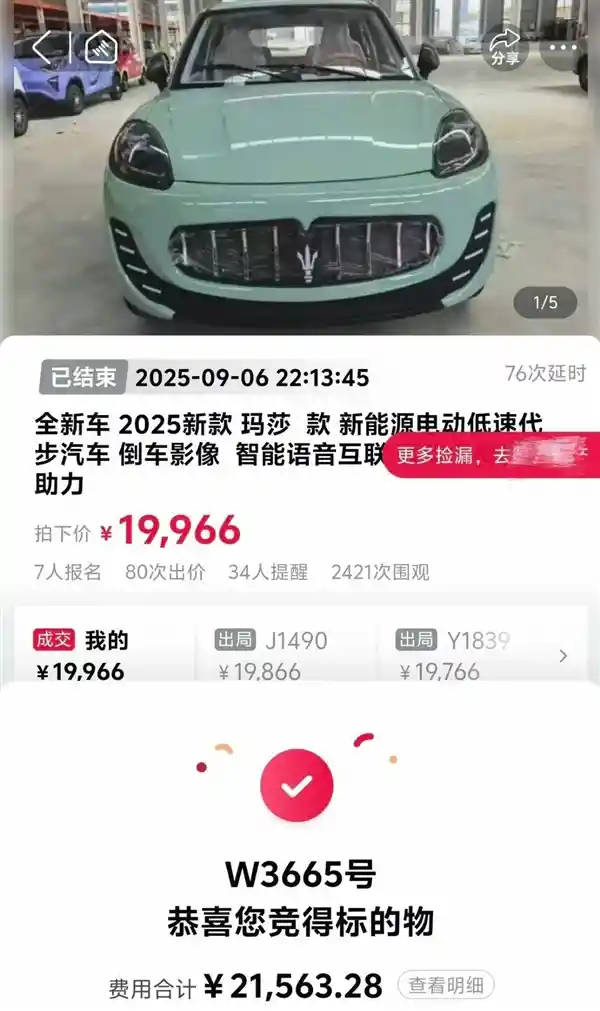

据了解,这批广告用到了一个能力,“折螺丝”官方在这条广告下设置一个评论,内容大概是“别笑,你试你也过不了第二关 ”(图一)

有网友反映称,自己的微信被质疑存在不正当行为,表示:“你们微信居然使用我的朋友的头像和昵称进行评论,这种做法太无耻了。”

微信团队经过核查后确认,问题涉及两位用户,一位暂时称为“小李”,另一位是他的朋友“老张”。 微信作为一款广泛使用的社交工具,其稳定性与安全性一直备受关注。这次事件虽然看似是个例,但反映出平台在用户体验上的某些不足。希望微信团队能够以此为契机,进一步优化系统功能,提升服务品质,确保每一位用户的使用体验都能得到保障。同时,也提醒广大用户,在使用过程中如遇异常情况,应及时反馈以便问题能够被迅速解决。

起因是大王刷到了折螺丝的朋友圈广告A,随后在2分钟后,评论了“这真的不能算我菜吧[捂脸]”,然后就忘了这个事情。

小白在两周后再次刷到同一个广告A,发现好友大王的评论赫然在目:“这真的不能算我菜吧[捂脸]”。这条评论无疑为原本普通的广告增添了一丝趣味性,也让人们不禁猜测背后的故事。 从这个小插曲可以看出,社交媒体上的互动往往比广告本身更具吸引力。一条简单的评论可能引发更多用户的共鸣和讨论,甚至成为传播的关键点。这也提醒广告商,在设计营销策略时,除了注重内容本身的质量,还需要考虑如何激发用户参与感和分享欲。毕竟,真正能打动人心的,往往是那些带有情感温度和真实反馈的内容。社交媒体的力量就在于此,它不仅连接了人与信息,也连接了人与人之间的故事。

对此,小白就很奇怪,“大王怎么评论这个?”就私信问了大王。

此刻大王已经把这件事抛诸脑后,不过为了以防万一,他还是翻看了自己的朋友圈,结果发现了一条关于折螺丝的朋友圈广告B。

这条广告内容与大王之前看到的并不相同,因此他并未发表过任何评论。

于是,大王果断地将截图发送给小白,但明确表示自己并未作出任何评论。这一举动却意外引发了双方之间的误解。 在我看来,这种误会往往源于沟通中的细节缺失。在快节奏的信息传递中,仅靠一张截图很难完整传达意图,容易被对方误读。尤其是在涉及敏感话题时,仅凭静态画面而缺乏上下文解释,更容易导致不必要的猜测和矛盾。因此,在信息传播过程中,清晰表达与适当说明同样重要,避免因形式大于内容而导致误解的发生。

简单来说就是:

1、当然可以,请提供您想要修改的新闻内容,我会根据您的要求进行调整。

2、尽管是同一款游戏,但其推出的一系列广告相互叠加,导致了误解的产生。

3、相信我,微信绝不会干所谓“盗用”好友去互动的事儿

客村小蒋是腾讯微信事业群的一位员工,他在微博上主要分享技术科普和产品动态相关内容。他的微博内容通常聚焦于微信功能的技术实现原理、系统兼容性优化等方面。

观点趣闻最新资讯

2025-09-14 11:34:20

2025-09-14 11:23:04

2025-09-14 11:20:01

2025-09-14 11:04:05

2025-09-14 11:01:19

2025-09-14 10:03:32

2025-09-14 09:58:03

2025-09-14 09:57:35

2025-09-14 08:42:26

2025-09-14 08:34:49

2025-09-14 08:33:53

2025-09-14 08:33:39

2025-09-14 08:31:38

2025-09-14 08:30:48

2025-09-09 10:53:20

2025-09-09 10:26:34

2025-09-09 10:22:01

2025-09-09 10:00:54

2025-09-09 09:47:55

2025-09-09 09:41:51

2025-09-09 09:31:15

2025-09-09 09:20:45

2025-09-09 08:45:29

2025-09-09 08:43:24