《独家解密:神舟十九号返回时间调整的背后玄机》

揭秘:神舟十九号返回时间调整背后的神秘推手

神舟十九号载人飞船于2025年4月30日13时08分,在东风着陆场东区安全着陆。航天员蔡旭哲、宋令东、王浩泽在空间站度过了长达183天的太空旅程,期间执行了3次出舱任务,并成功安装了空间站的空间碎片防护装置。这一系列工作不仅展示了我国航天员卓越的操作能力和团队协作精神,也为我国空间站未来长期稳定运行提供了坚实保障。 从此次任务可以看出,中国航天事业正在以令人瞩目的速度向前发展。航天员长时间驻留以及复杂舱外作业的成功实施,标志着我们在空间技术领域取得了又一重要突破。这不仅是对国家科技实力的肯定,也进一步提升了民族自豪感。同时,空间碎片防护装置的安装体现了我们对太空环境安全的关注与重视,这对于维护全球航天活动的安全具有重要意义。希望未来能有更多类似的创新成果涌现,推动中国航天事业再攀高峰。

神舟十九号乘组安全返回(图片来源:CCTV)

特别值得关注的是,在2024年12月17日的出舱任务中,神舟十九号航天员乘组刷新了中国航天员单次出舱活动的时长记录,持续时间长达9小时。此次出舱任务圆满完成了空间站外部碎片防护装置的安装工作,有效提升了空间站对太空碎片撞击的防护能力。

同时,宋令东作为我国首位执行出舱任务的90后航天员,无疑为年轻一代树立了榜样。他的出色表现不仅展现了新时代航天员的专业素养,也体现了中国航天事业的蓬勃朝气。与此同时,航天员蔡旭哲在时隔两年后再次出征太空,继续书写属于他的荣耀篇章。他曾在神舟十四号任务中的杰出表现令人印象深刻,此次再度漫步太空,更彰显了他在航天领域的深厚积累与持续突破的精神。 从他们的故事中可以看出,中国航天事业正不断注入新鲜血液,同时也传承着前辈们的坚韧与智慧。这种新老交替的过程,既是对过去成绩的肯定,也是对未来发展的有力推动。我相信,在这些优秀航天员的努力下,中国航天的未来将更加辉煌。

神舟十九号乘组与神舟二十号乘组合影 (图片来源:CCTV)

为何风速超过预警值会影响载人飞船的返回?

神舟十九号采用“ 5 圈快速返回模式”,具体来说,载人飞船在 4 月 30 日凌晨 4 时脱离空间站,然后开始实施绕地运行,在 5 圈的绕行过程中逐步实施降低轨道高度、制动离轨、自由滑行、再入大气层等着陆程序。

这套返回方案已经非常成熟,在之前的多次神舟飞船载人任务中使用。但在神舟十九号按原计划返回时,遇到着陆场气象条件无法满足任务要求的突发情况,当时阵风达到了 18 米每秒,超过了载人飞船返回时风速不能大于 15 米每秒的安全值,于是中国载人航天工程办公室宣布原定 4 月 29 日的返回推迟进行。

神舟十九号乘组返回现场(图片来源:CCTV)

载人飞船返回地球时,对气象条件有着极高的要求,只有在满足诸多关键因素的情况下才能顺利执行任务。一旦风速超出安全标准,将会对飞船的姿态调整造成显著影响,由于神舟飞船在返回阶段依旧需要依靠升力进行操控。

高风速不仅会对飞船的姿态控制造成干扰,还会对着陆精度产生影响。在载人飞船的下降阶段,降落伞是减速的重要工具。然而,当风速超出安全范围时,返回舱落地后可能会因降落伞的拖拽而发生翻滚现象。

同时,空中搜索分队利用直升机执行任务,但直升机的起降会因风速过大而受到影响。在低空环境中,强风不仅威胁飞行安全,还可能干扰作业进程。与此同时,地面保障分队在开展工作时,一旦遭遇大风天气,地面容易扬起沙尘,同样会阻碍正常作业的进行。

综合多方面因素,在气象条件不合适的情况下,原定的返回计划就需要推迟。

迎接返回舱的保障团队(图片来源:CCTV)

首次降落东风着陆场东区

东风着陆场在早期的神舟飞船任务中曾作为备用着陆场,但从神舟十二号任务开始,其角色升级为主着陆场。这一调整的主要原因之一是神舟十二号任务的在轨时间从神舟十一号的一个月左右延长至三个月,而神舟十三号任务进一步将这一周期提升至半年。

在轨任务时间的延长,意味着地面保障分队也需要在着陆场附近延长待命时间,以防止出现突发情况时,载人飞船紧急从空间站撤离后地面保障无法及时跟上的局面。在神舟十一号之前的载人飞行任务中,在轨时长都不多,在数天至半个月不等。

随着空间站逐步进入关键技术验证阶段,并在后续的建造阶段和应用与发展阶段中,航天员需要在轨驻留长达半年时间。这要求载人飞船的返回保障系统,包括车辆、直升机以及相关人员,也必须具备长期待命的能力。东风着陆场凭借其独特的优势,能够很好地满足这一需求。它距离酒泉卫星发射中心较近,可以说是紧邻发射中心。

如果遇到突发情况,保障直升机、车辆和人员可以快速前往东风着陆场。所以,更靠近酒泉基地的东风着陆场西区,就成了之前载人飞船主要着陆的场地。

东风着陆场西区的硬戈壁地形在航天任务保障中展现出独特的优势。这种地形不仅为直升机提供了理想的降落点,因其平整性能够有效降低飞行操作的风险,同时也便于地面保障车辆快速抵达现场,提升了应急响应效率。从地理条件来看,这样的环境无疑是复杂任务执行中的可靠选择。 我认为,东风着陆场选址及其地形特点的充分考量,体现了我国航天工程规划中的科学性和前瞻性。硬戈壁地形虽然看似普通,却能在关键时刻发挥重要作用,这不仅是自然条件的馈赠,更是多年科研与实践经验积累的结果。未来,随着技术进步和更多探索需求的提出,相信这一区域还将继续扮演重要角色,助力我国航天事业迈向更高目标。

东风着陆场的东区地形相对复杂,涵盖软戈壁、梭梭林、盐碱地以及草湖等多种地貌,其多样性超过西区。因此,在通常情况下,载人飞船返回时优先选择东风着陆场的西区。然而,由于此次受到气象条件的影响,神舟十九号最终决定在东风着陆场的东区着陆,这对地面保障系统提出了更高要求。从面积来看,东区实际上更为广阔,飞船落在东区的可能性也相对更高。不过,以往几次任务中,我们的载人飞船返回精度一直非常高,均成功降落在西区。若因特殊情况需要推迟返回,那么飞船有很大概率会选择在东区着陆。

直升机可快速抵达返回舱降落地点(图片来源:CCTV)

安全是航天活动的核心

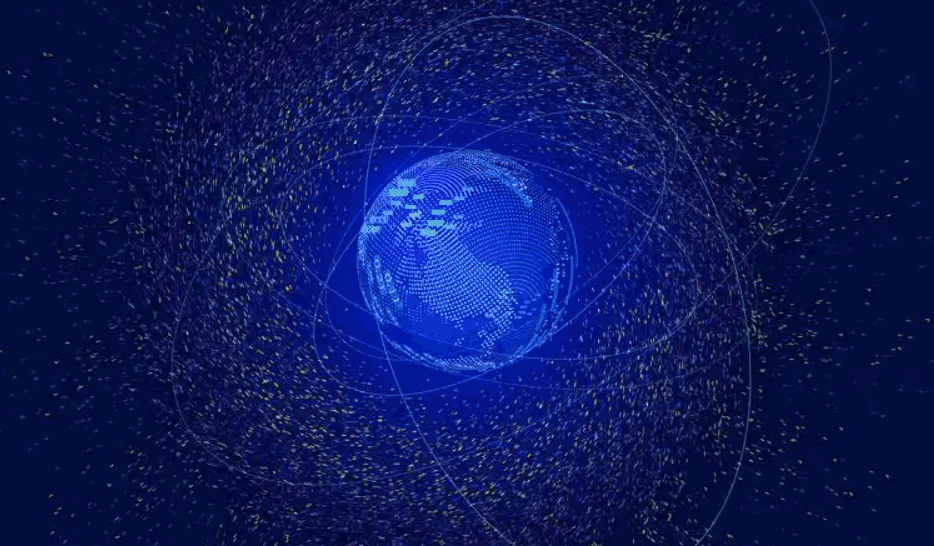

从神舟十九号载人飞船选择更稳妥、更安全的气象条件在东风着陆场的东区着陆,可以看出航天活动需要坚守安全底线。神舟十九号乘组这次的任务之一,就是安装空间站碎片防护装置,增强空间站抵御轨道碎片的防护能力。

事实上,在神舟十八号以及不久前发射升空的神舟二十号任务中,均安排了安装空间站碎片防护装置的工作。而神舟十七号任务则实施了空间站舱外的试验性维修操作,近期的多次载人飞行任务均围绕保障空间站运行安全这一核心目标展开。

除此之外,我国当前实行滚动备份的发射策略,即每次发射一艘飞船的同时,会储备一艘备用飞船。在特殊情况下,比如空间站遭遇紧急状况,甚至与空间站对接的载人飞船也出现故障无法使用时,我们依然能够迅速安排一次载人飞船的发射任务。

目前,目前,一枚长征二号F运载火箭已经竖立在发射台上,进入了应急发射的待命状态。一旦有紧急需求,这枚火箭能够迅速将救援飞船送入太空,确保航天员的安全返回。 这一举措充分体现了我国航天事业对安全的高度重视。从神舟一号到如今的常态化应急准备,每一次技术进步都凝聚着无数科研人员的心血。这种未雨绸缪的做法不仅为航天员的生命安全提供了坚实保障,也展现了中国航天技术的成熟与可靠。未来,我们有理由相信,中国的航天探索将更加深入,而这一切的基础正是对每一个细节的极致追求与严谨态度。

如果这枚待命的长二F火箭不执行应急发射任务,将会直接转入下一次载人发射计划。这对运载火箭与载人飞船的保障能力提出了极高要求。显然,这一切的前提是长二F火箭和神舟载人飞船这一组合具备极高的稳定性和可靠性。

科学动态最新资讯

2025-09-14 11:34:20

2025-09-14 11:23:04

2025-09-14 11:20:01

2025-09-14 11:04:05

2025-09-14 11:01:19

2025-09-14 10:03:32

2025-09-14 09:58:03

2025-09-14 09:57:35

2025-09-14 08:42:26

2025-09-14 08:34:49

2025-09-14 08:33:53

2025-09-14 08:33:39

2025-09-14 08:31:38

2025-09-14 08:30:48

2025-09-09 10:53:20

2025-09-09 10:26:34

2025-09-09 10:22:01

2025-09-09 10:00:54

2025-09-09 09:47:55

2025-09-09 09:41:51

2025-09-09 09:31:15

2025-09-09 09:20:45

2025-09-09 08:45:29

2025-09-09 08:43:24