AI科技奇迹:9.9元让亲人重生,你相信吗?

医疗科技突破:9.9元神奇重生,重燃希望的奇迹时刻!

清明节到了,在漫长的历史长河中,人们通过扫墓、烧纸、磕头以及摆放供品,并对着墓碑倾诉心声,试图借助节日的仪式感,让思念之情穿越阴阳之隔。

随着人工智能技术的不断进步,聊天记录与语音的结合正在推动一种全新的可能性:通过AI技术,逝者的声音和形象或许能够被还原,从而在虚拟世界中“复活”,让生者有机会再次听到亲人的声音,看到他们的面容,仿佛他们依然陪伴在身边。 这种技术无疑为人类情感提供了一种新的慰藉方式。它不仅能让人们在失去亲人后找到一丝心理上的寄托,也可能成为未来家庭纪念的一种新形式。然而,这一技术也引发了深刻的伦理和社会思考。一方面,这种“复活”可能让人陷入对过去的过度依赖,甚至模糊现实与虚拟的界限;另一方面,如何处理个人隐私以及逝者家属的意愿,也需要社会共同探讨和规范。 无论如何,这项技术提醒我们,科技的力量已经深入到人类生活的方方面面,而如何平衡科技发展与人文关怀,将是未来需要持续关注的重要课题。

从9.近年来,一种能让故人“开口说话”的电商服务悄然兴起,价格仅为9元。这种技术通过VR、AR等手段,让人们在虚拟空间中与逝去的亲人实现“赛博重逢”。更进一步的是,借助逝者生前的语音资料和聊天记录,一些公司尝试开发基于AI的“追思GPT”,试图再现逝者的音容笑貌甚至性格特征。而在影视作品和游戏领域,“仿生人”技术更是引发了关于生命与记忆的深刻探讨。 这项技术无疑为人们提供了慰藉,但同时也引发了不少思考。一方面,它满足了人们对亲情的深切怀念,让人与逝者之间建立了一种新的连接方式;另一方面,这种技术也可能带来伦理争议,比如如何界定隐私边界、是否过度消费情感等问题。无论如何,这都是科技发展带来的新课题,值得我们认真对待。未来,或许人类需要重新定义与记忆的关系,找到技术与人性之间的平衡点。

科技的发展如同一条宽广的道路,为人类探索生命奥秘提供了前所未有的可能性。然而,在这条道路上,我们如何平衡生与死的关系,依然是一个需要深思熟虑的问题。随着医疗技术的进步,人们的生命得以延长,但这也带来了关于生命质量和社会资源分配的新挑战。 在我看来,科技进步应当以人为本,不仅要追求生命的长度,更要注重生命的宽度和深度。我们需要在科学探索的同时,加强伦理道德的建设,确保技术的应用符合社会的整体利益。例如,在面对基因编辑等前沿技术时,必须制定严格的法律法规,防止滥用导致不可预见的后果。 此外,公众对于生死的态度也需要转变。现代社会往往过于强调生命的延续,而忽视了对死亡的接纳和尊重。我们应该倡导一种更加开放和包容的生命观,让每个人都能在有限的时间里活出属于自己的精彩。 总之,科技是一把双刃剑,它既能带来希望,也可能引发危机。关键在于我们如何驾驭这股力量,让它服务于人类的共同福祉。在这个过程中,理性和人文关怀缺一不可。

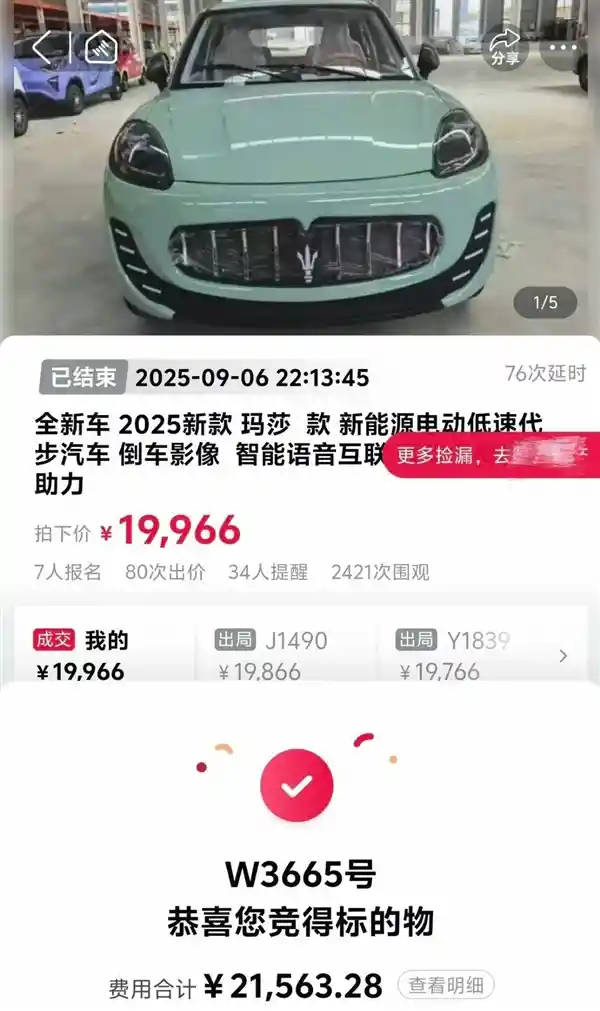

几十元至上千元不等的「复刻」服务|图片来源:电商平台

当科技逐渐涉足生死之际,我们究竟是借助人工智能来抚慰内心的伤痛,还是因难以接受离别而试图在生死边缘反复纠缠?这究竟是一种真正的慰藉,还仅仅是一种心理上的虚幻寄托?

01 AI「复活」故人分几步

用科技复活人类,是科幻电影乃至整个影视界的「超级母题」。

2013 年的科幻惊悚剧《黑镜》第二季的《马上回家》,用一整集展现了 AI 复活逝者的技术路线。

玛莎在失去男友阿什后,选择了一项新兴的服务。这项服务能够深入分析阿什生前的社交媒体动态、短信、邮件以及视频内容,最终创建出一个基于人工智能的阿什模型。这个模型可以重现阿什独特的说话方式、日常习惯,甚至是他常用的表达符号。

起初,阿什只作为聊天机器人存在,但这种仿佛阿什还活着的情感,让玛莎一步步升级服务,从文本到语音,再到一比一复刻的仿生人,阿什通过技术「复活」了。

《黑镜》第二季第一集里,女主角将男友生前留下的各种数据上传到了网络平台。

十二年前,《黑镜》还是科幻剧集,当下再看,已经接近现实题材了。

阿什复活的第一步是自然语言处理技术的应用。目前,只需收集逝者生前的聊天记录、日记以及社交媒体上的数据,并通过机器学习进行分析,同时结合亲友对其性格的描述对模型进行微调,便能够构建出一个模仿逝者语言风格的AI聊天机器人。

实际上,这条赛道已经有很多公司入场了。

一些大型公司如Character.AI专注于个性化AI角色定制服务,虽然官方并未明确提出「逝者复生」这一功能,但已有用户开始利用该技术训练已故亲人的AI虚拟形象。

一家名为ProjectDecember的小公司以其独特的服务口号“重现往昔”而闻名。用户只需提供已故亲友的生活点滴、常用语句以及性格特征等信息,AI就能据此创建出一个以逝者语气和风格为模版的聊天机器人。这项服务定价为10美元可支持多达100次对话。

微软曾在2020年提交一项关于AI的专利申请,该技术旨在利用个人的聊天记录、语音以及社交媒体内容等数据来构建聊天机器人。

这项技术的创新之处在于它能够为人们提供一种独特的互动方式,不仅能让后人缅怀已故亲人,还能让人仿佛穿越时空,与历史上的伟大人物进行“对话”。这种技术无疑为现代社会的情感表达开辟了新路径,让人们在虚拟世界中找到与过去连接的方式。不过,随之而来的也有伦理和隐私方面的考量,如何平衡技术创新与人文关怀,将是未来需要深入探讨的问题。无论如何,这项技术为人类情感交流提供了更多可能性,值得我们关注和思考。

官网散发着简陋又悲伤的气息|图片来源:Project December

文字聊天再进一步,就是玛莎加钱开通的语音互动。

通过整理逝者生前留下的语音资料,如微信语音、通话录音或视频中的音频部分,利用深度学习技术对这些声学特征进行分析,可以构建出具有逝者独特发音习惯、口头禅、语调以及讲话节奏的语音模型。进一步结合已有的文本生成技术,逝者便能够以数字化的形式“重现声音”。

这种广受欢迎的语音合成(TTS)技术,不仅被剪映的配音功能所采用,也曾在各类名人语音机器人以及不少以假乱真而引发关注的诈骗电话中发挥作用。

同样,这条赛道也已经商业化了。

诞生于2023年的HereAfterAI以“你的故事和声音将永存”为口号,开辟了一条独特的道路。与常见的“重生流”不同,这家公司的核心理念是帮助人们在生前记录下自己的声音和人生故事,例如童年的回忆、重要的生活经历以及家族的历史传承。这些珍贵的音频资料会被整理并转化为一种可供互动的AI形式,最终成为一份具有纪念意义的数字遗产,传递给后代。这种模式更像是一个“生前存档”,而不是追求赛博空间中的虚拟复活。 在我看来,HereAfterAI提供的服务不仅是一种技术上的创新,更是一种对人类情感连接的深刻洞察。在这个数字化飞速发展的时代,我们常常忽略了如何真正保存那些承载着记忆和情感的东西。而HereAfterAI通过这种方式,让人们有机会将自己的存在以一种更加个性化、生动的方式留存下来,这无疑是对传统遗嘱或照片视频记录的一种超越。同时,这也提醒了现代人重视当下,珍惜与家人朋友相处的每一刻,并将其转化为可触摸的精神财富。从这个角度来看,它不仅仅是一项科技产品,更像是一份关于生命意义的思考题。

该公司最火的业务是年轻人买来送长辈……|图片来源:HereAfter AI

有了文本和声音之后,接下来就是视觉形象了。这同样是目前最炙手可热的AI应用之一:AI生成视频。

可灵、近年来,各种AI视频生成应用如即梦、海螺、Sora、Runway等不断涌现。用户只需上传一张家中珍藏的老照片,便能将其转化为动态视频,并为其中的人物添加丰富的表情和生动的神态。

照片拍摄于1968年,通过AI技术我第一次「见到」已故的外公露出笑容|图源:作者提供

再高级一点,扩散模型(Diffusion Models)技术能够借助少量图像数据重建出高精度的人脸图像,而神经辐射场(NeRF)技术则能通过少量照片推算出物体的完整3D形态。这一系列技术的进步无疑为数字内容创作提供了全新的可能性。在人工智能飞速发展的今天,这些技术不仅让艺术创作更加高效,也为影视特效、虚拟现实等领域带来了革命性的变化。 我认为,这类技术的发展标志着科技与艺术融合的新高度。然而,随之而来的隐私保护问题也不容忽视。例如,利用扩散模型重建人脸时,如何确保不会侵犯个人隐私?又如,NeRF技术可能被用于未经授权的场景还原,这都需要我们提前制定相应的规范和法律框架。尽管如此,这些技术的潜力依然令人兴奋,它们正在悄然改变我们的生活方式,并为我们打开了一扇通向未来的大门。

通过这些3D数据,人们能够在计算机中为逝者构建虚拟形象,而生成式对抗网络(GANs)则能够进一步模拟出人物的表情与动作。结合此前的语音合成技术,这项进展不仅让逝者的形象更加鲜活,也让人与“过去”的连接变得更加生动和真实。 我认为,这项技术既令人震撼又充满争议。它为怀念逝者提供了一种全新的方式,能够让人们以更直观的方式重温亲人的音容笑貌。然而,与此同时,这也引发了一些伦理上的思考。例如,如何界定这种技术的应用边界?是否应该限制其使用场景,避免被滥用或误用?无论如何,这项技术无疑开启了数字时代人机交互的新篇章,未来或许会带来更多的可能性和挑战。

至此,一个数字分身诞生了。

这些技术看似遥不可攀,但随着 AI 的普及,只要把各类 AI 应用串联起来,任何人都能为家人生成一个数字分身。

B 站 Up 主 @ 吴伍六 在 2023 年生成虚拟人奶奶|图源:吴伍六

现实中,也已经有大量难以承受失亲之痛的人,他们用 AI 重建了逝者的音容相貌。

在当下,AI复活已不再是技术上的挑战,而是转向了伦理层面的探讨。

02 现实案例与科技伦理

《流浪地球 2》里的图恒宇对已故女儿丫丫的执念,让他走向了一条极端的 AI 复生之路。

他把女儿的记忆、声音、行为模式等数据完整记录下来,尝试在计算机里复现丫丫的意识,试图让丫丫以数字生命的形式「活」在计算机里。

然而,图恒宇的执念逐步演变为强烈的偏执,险些采取了可能危及人类未来的决定。

图片来源:《流浪地球 2》

《黑镜》那一集的结局也并不美好,玛莎逐渐意识到,AI 阿什没有超出数据和算法范围的情感,他不会反抗,不会像阿什一样发脾气,甜言蜜语也像套公式。最终,玛莎把 AI 阿什锁进了阁楼。

影视剧中常展现的一种情节是,生者因无法接受亲人或爱人离世的事实,试图通过科技手段还原他们的形象。然而,这种技术制造出的虚幻影像虽暂时填补了情感空缺,却也让生者在假象中感受到更深的孤独与疏离。

然而现实的案例里,往往有着更多的温情。

早在 2020 年,AI 引领的聊天机器人尚未兴起,韩国一档叫《遇见你》的综艺,就用 AI 结合 VR 的形式,让一位母亲和已故的女儿实现了「重逢」。

哪怕 VR 里的小女孩像一个游戏建模,但母亲见到「她」的一瞬间就泣不成声,忍不住用 VR 手套去触碰她的脸。

她们一起在一个虚拟公园里,给小女孩度过了 10 岁的「生日」。最后母亲把女儿哄睡后,摘下了 VR 头显,露出了释怀的微笑。

这份关于亲情的视频在YouTube上已经收获了3687万次观看,评论区里充满了观众对这份真挚情感的感动与共鸣,许多人借此机会表达了对已故亲人的深切怀念。这种现象让我深刻感受到,无论时代如何变化,人们对亲情的珍视始终如一。视频能够引发如此广泛的共情,不仅体现了优质内容的力量,也提醒我们,在忙碌的生活中,不要忘记停下脚步,用心感受身边的爱与温暖。

母亲通过 VR 和逝去的女儿相逢|图片来源:MBC

这位母亲在节目后的感言令人动容,她在文中写道:“那短短的相聚时光,却让我见到了笑着唤我名字的娜妍,那一刻仿佛实现了长久以来的梦想。在此之前,我总是在梦中感受到她的埋怨,似乎在责备我为何让她离去。”如今,她终于从对女儿离世的深深自责中走了出来。 这种情感的释放与和解,不仅是对逝者的告慰,也是生者自我救赎的一种体现。失去亲人是人生中最痛苦的经历之一,而长久的内疚往往会让伤痛变得更加沉重。这位母亲通过内心的调整,学会了接受现实,并重新审视母女之间那份永恒的爱。这让我们意识到,放下并不意味着遗忘,而是以更平和的心态去铭记那些曾经的美好瞬间。希望她的经历能为其他同样经历丧亲之痛的人带来些许启发与力量。

著名音乐人包小柏耗费两年心血,成功构建了已故女儿的数字分身。这一过程充满挑战,其中声纹重建尤为困难。他耗时近半年才完成女儿中文声纹的重建工作,这甚至成为了他博士研究的核心课题——如何利用有限且不完整的数据还原真实的声音。这项研究不仅承载着他对女儿深切的思念,也为相关领域的技术发展提供了宝贵的实践经验。 从这个案例中可以看出,科技的进步为人类情感表达开辟了新的可能性。然而,我们也应思考,当技术能够帮助我们“留住”逝去的亲人时,是否意味着我们需要重新审视与记忆、亲情之间的关系?这种技术的应用边界在哪里?或许,它既能成为治愈心灵创伤的一种方式,也可能带来伦理上的新争议。无论如何,包小柏的故事提醒我们,在拥抱科技进步的同时,也要更加珍惜眼前的人与事。

在《妻子的浪漫旅行》里,韩庚为妻子卢靖姗准备了一段由 AI 生成的已故父亲的寄语视频|图片来源:芒果 TV

包小柏在接受采访时明确表示,他并不认为AI技术能够实现让逝者真正复活的目标,他认为更准确的说法应该是“重现”或“还原”。在他看来,无论技术如何发展,机器始终是机器,从客观理性的角度来看,人们不应让其超越原有的功能边界,更不能让其失控。

他所设想的场景里,是让女儿再给妻子唱一次生日歌,帮助朋友在结婚的时候,重建已逝岳父的声音进行主婚,给新娘一个惊喜。

在商汤科技 2024 年的年会上,已故创始人汤晓鸥也以数字人的形式,给员工们照例表演了九分钟的脱口秀。单看视频,很难相信这是一个已经逝去的人。而汤晓鸥也在用这种方式,持续激励着商汤科技的员工们。

2024 年汤晓鸥以数字人的形式参演公司年会|图片来源:商汤科技

一家专注于通过人工智能技术“复活”逝去亲人的公司创始人提到,前来咨询的客户中,对于数字永生这项服务的实际接受程度并未达到预期,更多人倾向于选择让已故的亲人录制一段温馨的祝福话语。 这不禁让人思考,人们在面对科技带来的可能性时,往往更倾向于追求情感上的慰藉而非彻底的技术突破。或许,这种选择反映了人类内心深处对亲情和记忆的珍视,也揭示了科技发展与人文关怀之间微妙的平衡点。无论如何,这样的尝试无疑为那些渴望与逝者再次“对话”的家庭提供了新的可能性,同时也提醒我们,在推动技术创新的同时,更要关注其背后的情感价值和社会意义。

国内已经有许多承接该业务的公司|图源:央视新闻

由此可见,在现实生活中,与已故亲友短暂的重逢、偶尔的对话以及特殊场合的寄语,是当前AI“复活”功能的主要应用场景。

我们对死者最大的哀思,往往来自于「再也不见」,如果 AI 能填补这个空白,哪怕只是聊以慰籍,依旧能给予生者一丝心理上的安慰,让那些未能说出口的话得以「传达」,让生者不再活在自责里。

就像365天中特意留有一天让人们用来缅怀逝者,AI“复生”或许也承载着类似的意义。它并不是为了将逝者永远定格在某一时刻,而是以一种特别的方式,在某些特定的节点上,成为见证者、参与者,甚至弥补了生者心中因“再也不见”而产生的遗憾。 在我看来,这种技术既充满温情又值得深思。一方面,它为失去亲人的家庭提供了一种情感寄托,让那些无法释怀的情感有了出口;另一方面,也引发了关于伦理与隐私的讨论。如何确保逝者的意愿被尊重?又该如何避免技术被滥用?这些问题都需要我们认真对待。无论如何,“复生”的意义在于提醒活着的人珍惜当下,同时用科技赋予记忆更多温度。

AI 复活奶奶视频下的评论区|图片来源:B 站

毕竟斯人已逝,生者如斯。无论是墓前低语,还是数字世界里的短暂复现,亦或是在《模拟人生》游戏里创建一个逝者的角色,技术只是改变了悼念的方式,它不会改变生死的本质,但却可能给予生者更积极的情绪抚慰。

然而,AI作为当今最接近实现人类灵魂“复活”的技术,相较于传统悼念方式,它提供了一种近乎“永恒延续”的哀思空间。然而,这也让生者面临陷入赛博幻觉的风险。同时,利用已故公众人物进行“复活”以博取流量的现象屡见不鲜,这不仅可能误导大众,还可能伤害粉丝感情,更会对逝者的家人带来二次伤害,涉及对逝者人格权的侵犯与不当操控。

关于AI复活的伦理争议同样不会停息,恰如生者对逝者的追思之情永远难以消散。

这是一场技术理性与人类终极情感的激烈博弈,没有人能够提供一个完美的解决方案。

人工智能最新资讯

2025-09-14 11:34:20

2025-09-14 11:23:04

2025-09-14 11:20:01

2025-09-14 11:04:05

2025-09-14 11:01:19

2025-09-14 10:03:32

2025-09-14 09:58:03

2025-09-14 09:57:35

2025-09-14 08:42:26

2025-09-14 08:34:49

2025-09-14 08:33:53

2025-09-14 08:33:39

2025-09-14 08:31:38

2025-09-14 08:30:48

2025-09-09 10:53:20

2025-09-09 10:26:34

2025-09-09 10:22:01

2025-09-09 10:00:54

2025-09-09 09:47:55

2025-09-09 09:41:51

2025-09-09 09:31:15

2025-09-09 09:20:45

2025-09-09 08:45:29

2025-09-09 08:43:24