揭秘3·15晚会:这些行业或成点名对象,揭露黑幕内幕

曝光真相、揭秘黑幕:这些行业或成3·15晚会点名对象

每年三月十五日的央视“3·15晚会”总是备受关注,这不仅是一场聚焦消费者权益的盛会,也是社会对商业诚信进行审视的重要时刻。作为推动市场透明化的一盏明灯,它既揭示了不法商家的不当行为,也提醒着每一位消费者提高自我保护意识。站在2025年的视角回望,今年的晚会或许将继续锁定某些长期存在的行业顽疾,比如食品安全隐患、个人信息泄露以及新兴领域中的虚假宣传等。 从近年来的趋势来看,“3·15晚会”的影响力早已超越单一事件曝光,成为全社会共同探讨消费环境改善的契机。尤其在科技飞速发展的当下,新技术带来的便利与风险并存,如何让科技更好地服务于人而非损害利益,值得所有从业者深思。同时,随着绿色低碳理念深入人心,环保标准是否达标也成为检验企业社会责任感的关键指标之一。 总之,“3·15晚会”不仅仅是一次揭露问题的机会,更应成为促进良性循环的起点。希望未来能够看到更多积极正面的变化,在维护消费者权益的同时,也让整个市场更加健康有序地发展下去。

食品安全是焦点

每年的“3·15晚会”都聚焦于食品安全问题,这是公众健康的重要保障。一旦食品质量出现问题,其影响往往是深远且难以挽回的。去年,梅菜扣肉中发现劣质槽头肉,甚至能看到明显的淋巴和腺体,这一事件引起了社会广泛关注。类似的食品安全隐患还包括“土坑”酸菜、假冒香米以及变质粉条等问题,这些案例再次提醒我们,食品安全监管依然任重道远。 近年来,随着消费者对食品品质要求的提高,各类食品安全问题频繁进入公众视野。尽管相关部门一直在加强监管力度,但某些不良商家仍存在侥幸心理,试图以次充好或违规操作牟取利益。这种行为不仅损害了消费者的合法权益,也破坏了整个行业的信任基础。因此,如何从源头上杜绝此类现象,成为政府、企业和消费者共同需要思考的问题。 我认为,解决食品安全问题的根本在于多方协作。一方面,监管部门应进一步完善法律法规,加大执法力度,让违法者付出应有的代价;另一方面,企业要承担起社会责任,严格把控生产流程,确保产品质量。同时,作为普通消费者,我们也应该提升辨别能力,主动维护自身权益。只有当社会各界齐心协力时,才能真正营造一个安全可靠的食品环境。

去年7月,近期发生的“化工油罐车运输食用油”事件引发了社会的广泛关注。食用油作为我们日常生活中的必需品,该事件直接触碰了食品安全的核心问题,关乎每一个人的身体健康与生活质量。若长期食用含有化工残留的食用油,可能会引起人体中毒反应,如恶心、呕吐、腹泻等不适症状,严重时还可能对肝脏、肾脏等重要器官造成长期伤害,然而普通消费者却难以察觉其中的问题。

此外,近年来,奶茶行业的问题频发,多个知名品牌接连陷入争议。根据最新发布的《奶茶行业投诉分析报告》,2024年的投诉量同比大幅上升了66.58%。其中,蜜雪冰城以31.27%的投诉占比位居榜首,茶百道紧随其后,占20.45%,霸王茶姬则以9.98%的占比排在第三位。 这一系列投诉主要集中在产品质量方面,包括异物等问题,引发了消费者对奶茶品牌的信任危机。作为日常生活中常见的消费品类,奶茶行业的每一次质量风波都会迅速引起广泛关注。蜜雪冰城的高投诉比例或许与其庞大的市场覆盖和高频率的曝光有关,但也反映出其在品控管理上的不足。相比之下,茶百道和霸王茶姬虽然投诉比例相对较低,但依然需要重视消费者的反馈,及时改进产品和服务。 奶茶行业竞争激烈,如何平衡规模化发展与品质保障,成为摆在所有从业者面前的重要课题。消费者对食品安全和卫生标准的要求越来越高,企业若不能有效应对,不仅会失去市场份额,更可能损害品牌形象。希望相关品牌能够正视问题,加强内部监管,为消费者提供更加安全可靠的产品体验。同时,监管部门也应加大监督力度,确保行业健康有序发展。

记者或许正在秘密调查这些环节,曝光淋巴肉被二次加工以及反复冷冻的现象。在网红饮品中同样存在“科技与狠活”的情况,比如用植脂末冒充鲜奶、防腐剂过量添加,以及代餐食品中非法添加等问题。

民以食为天,民以食为天,食品安全问题一直备受关注。近期不断被曝光的安全事件,依然让人感到震惊与忧虑。

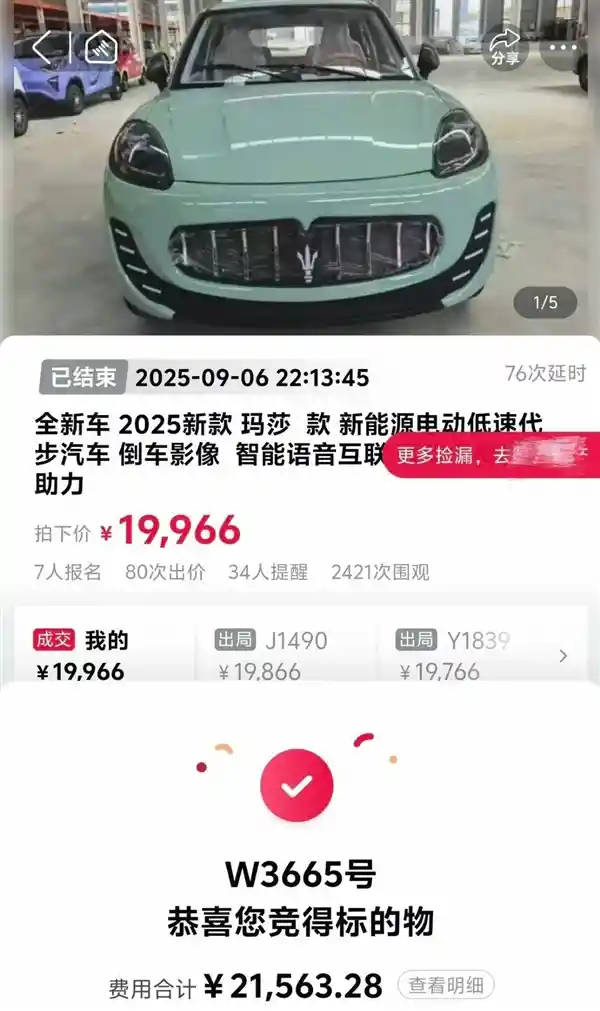

新能源汽车问题频出

去年的“3·15晚会”上,宝马因车辆质量问题受到关注,问题主要集中在发动机无故熄火以及启动困难等方面。时至今日,汽车行业正经历着前所未有的变革,新能源汽车逐渐成为市场主流。然而,从目前的情况来看,新能源车领域似乎也面临着类似的挑战,预计在今年的“3·15晚会”上,某些品牌的新能源汽车可能因为类似的问题被曝光。 随着电动车的普及,消费者对电池续航、充电效率以及整车安全性提出了更高的要求。但与此同时,部分品牌为了追求销量,忽视了产品品质的把控,导致一些车辆在实际使用中暴露出各种隐患。比如,有车主反映自家的新能源车在低温环境下会出现续航大幅缩水、动力输出不稳定甚至无法正常行驶等问题。这些问题不仅影响了用户体验,还可能危及行车安全,必须引起足够重视。 在我看来,无论是传统燃油车还是新能源汽车,质量始终是企业生存发展的基石。对于车企而言,在面对市场竞争的同时,更应将用户需求放在首位,坚持高标准的产品研发与测试流程。此外,相关部门也需要加强对汽车行业的监管力度,通过建立完善的售后反馈机制来保障消费者的合法权益。只有这样,才能真正赢得市场的信任和支持,推动整个行业健康可持续地发展下去。

随着新能源汽车行业的快速扩张,一些潜在的问题也随之显现。尽管各大车企与电池供应商不断强调动力电池的安全性能,并承诺零自燃的目标,但2024年因电池相关问题导致的新能源汽车召回数量仍高达29.5万辆。车主反馈的电池故障主要集中在续航突然大幅衰减、行驶中动力电池突发故障造成车辆熄火停滞(俗称“趴窝”),以及在行驶、充电或静止状态下发生自燃等现象。

2025年2月国内汽车投诉数据令人瞩目,总投诉量高达39,985宗,不仅环比增长了237%,同比也上涨了160%,这一数字再次刷新了历史记录。这些投诉覆盖了887款车型,其中有220款车型的投诉量达到了两位数以上。 从当前的情况来看,汽车行业的质量与服务问题似乎正在加剧。在如此短的时间内,投诉量出现如此大幅度的增长,这无疑反映了消费者对部分品牌或车型的信任度正在下降。汽车行业作为国民经济的重要组成部分,其健康发展不仅关系到企业的生存,更直接影响到消费者的权益和社会稳定。因此,各大车企需要更加重视产品质量和服务水平,及时解决消费者反馈的问题,避免因小失大。同时,相关部门也应加强对市场的监管力度,维护消费者的合法权益,推动整个行业向着更加健康的方向发展。

消费者的主要抱怨集中在三个方面:其一,新车更新换代的速度与用户知情权之间存在矛盾。车企为了争夺市场份额加快推出新款车型,却未能构建清晰的产品生命周期沟通机制,致使部分车主在临近车型换代时购买了旧款车,从而产生不满情绪;其二,价格战带来的负面影响逐渐显现,这不仅削弱了品牌的忠诚度,还对二手车的保值率造成了冲击;其三,服务体系建设未能跟上技术创新的步伐,售后服务以及OTA升级维护等方面的能力没有同步提升,进而影响了消费者的使用体验。

关于今年哪家车企会被点名,还得等待几天后的“3·15晚会”揭晓。

直播带货骗局多

近年来,直播电商行业快速发展的同时,各类骗局也屡见不鲜。一些不法分子打着无门槛直播带货培训的幌子进行诈骗,在国内多个地区均有发生。这些诈骗分子通常虚构身份,假称自己是抖音、快手、腾讯等知名短视频平台签约的“金牌导师”,并宣称能够提供官方资源以及无人直播每月保底收益的项目,许诺只要参与课程就能轻松获利。他们还不断夸大自己的收益,声称通过直播带货每天都能获得高额收入。

此外,直播间的保健品销售乱象日益严重,许多老年人深陷其中,“一边上网,一边上当”的现象屡见不鲜。这些虚假宣传不仅让老人们耗费了大量的金钱与时间,更对他们的身体健康构成了潜在威胁。 这一现象背后反映出的问题值得深思。一方面,部分商家利用老年人对健康的焦虑以及信息获取能力较弱的特点,通过夸大功效、虚构权威认证等方式诱导消费;另一方面,平台方在监管上的缺位也助长了这种不良风气的蔓延。如何有效遏制此类行为,保护消费者的合法权益,需要社会各界共同努力。 监管部门应当加强对网络直播带货的规范管理,加大对违法行为的打击力度,同时完善相关法律法规,为消费者维权提供更加有力的支持。此外,媒体也应承担起科普责任,帮助公众尤其是老年群体提高辨别真伪的能力,避免掉入消费陷阱。只有形成多方合力,才能真正守护好群众的钱袋子和生命线。

去年12月曾有消息指出,陈女士的姥姥几乎每天都固定观看直播节目,她在直播间消费已累计达到上万元,然而购买的所谓保健品多数为假冒伪劣商品。比如,一款号称由“某三甲医院院长”推荐的益生菌产品,售价为698元两盒,但实际上其功效非常有限。

社交媒体上,不少消费者发出感慨:“到底怎样才能有效打击?”“有什么办法能劝劝老人?”CNMO认为,除了加强监管外,耐心与父母沟通也是必要的。

AI技术滥用

近年来,人工智能技术的飞速发展为社会带来了诸多便利,但同时也催生了一系列新型骗局,比如假冒名人代言的虚假广告以及借助AI换脸技术实施的诈骗行为。 这些利用高科技手段实施的犯罪活动不仅严重扰乱了市场秩序,还对公众的信任造成了巨大冲击。尤其是一些不法分子通过伪造名人的形象来推广产品或服务,不仅侵犯了个人权益,更可能误导消费者,造成经济损失。而AI换脸技术的应用则更加隐蔽且危险,它能够轻松制造出逼真的视频素材,让人真假难辨,从而成为某些人行骗的利器。 面对这种情况,一方面需要政府加强监管力度,完善相关法律法规,严厉打击此类违法行为;另一方面,作为普通民众也要提高警惕性,学会辨别真伪,避免上当受骗。同时,社会各界应共同努力,推动建立一个健康和谐的网络环境,让科技真正造福于民。总之,在享受人工智能带来便捷的同时,我们也不能忽视潜在的风险,只有这样,才能确保这项技术始终朝着积极的方向发展。

此前,江西有一位老人因陷入网恋“假靳东”AI换脸视频的骗局,甚至贷款200万元来资助所谓的“偶像拍戏”,结果导致自己血本无归。这一事件引起了社会的广泛关注,也促使靳东呼吁对AI换脸技术进行立法规范。此外,还有类似案例显示,天津的李先生接到一通自称是“领导”的视频电话,视频中的对方形象逼真,声音也与平时无异。在“眼见为实”的心理影响下,李先生先后转账95万元,直到第二天与对方当面确认时才发现被骗。这些案例反映出一个严峻的问题:当技术可以高度还原人类的外貌和声线时,传统的人际信任机制正面临前所未有的挑战。

小米创始人雷军在接受采访时也表示,自己也是AI滥用的受害者,并呼吁尽快立法重点整治AI换脸、拟声等违法侵权行为。这一现象表明,AI滥用的风险已到了必须正视的地步,针对性的治理和监管迫在眉睫。

医美虚假营销

医美行业由于问题频发,始终是“3·15晚会”关注和曝光的重点对象。其存在的主要问题包括非法使用原料、不具备资质的操作人员以及虚假宣传等。

近年来,近年来,“美托”这一新型套路逐渐在医美行业盛行。“美托”指的是医美机构派遣人员潜伏到生活美容院,与美容院员工、医美咨询师等人联手,根据事先设计好的“剧本”和“话术”,对潜在客户展开有针对性的诱导和推销。这种行为本质上是一种虚假宣传和欺诈手段,不仅误导了消费者的判断,还可能损害其财产权益以及自主选择的权利。 在我看来,“美托”现象的出现反映了部分医美机构急功近利的心态。为了追求短期收益,不惜牺牲消费者的知情权和合法权益。这不仅破坏了市场秩序,也加剧了医美行业的信任危机。要想解决这一问题,一方面需要监管部门加强执法力度,严厉打击虚假宣传和欺诈行为;另一方面,消费者自身也要提高警惕,学会辨别信息真伪,避免盲目跟风消费。只有这样,才能让整个行业回归健康发展轨道。

目前,“美托”“医托”现象已逐渐成为行业的隐性“潜规则”。由于这类行为通常具有较强的隐蔽性,消费者在维权时往往面临举证不易、证明标准较高的困境。为此,有必要强化相关立法与监管,清晰界定“美托”“医托”的认定条件及相应的法律责任。

在某第三方投诉平台上,以“美容 虚假宣传”“美容 低价引流”等为关键词进行检索,相关投诉超过4000条。不少消费者反映,部分医美机构存在“虚假宣传,诱导消费,欺骗消费者,与术前承诺的效果完全不符”“套路太多,没有效果”“骗人的,到店后说需要另外加钱2000多元”等问题。还有消费者投诉称,被引流到店后,技师一直劝其做高价眉毛,并不断推销其他套餐,但实际操作中,技师经验不足,眉型不一致,甚至被拿来做练手。

部分医美机构的欺诈行为屡见不鲜,而消费者由于对该行业认知不足,常常容易上当受骗。针对这一情况,相关专家提出,需加快构建医美医师自律体系,并进一步明确医师法中有关从业禁止的具体条款。

写在最后

今年的“3·15晚会”除了聚焦传统行业外,还可能将视线投向安全防护产品、儿童用品、宠物消费等领域。这些领域的健康发展不仅关系到消费者的安全与权益,也直接影响社会的和谐与进步。同时,违规荐股、虚假测评等问题同样不容忽视,它们不仅损害了消费者的经济利益,更扰乱了市场秩序。作为消费者,我们期待通过这一平台揭露不良现象,推动相关行业的规范发展,共同营造一个更加诚信和透明的社会环境。此外,文旅消费领域也需要更多的关注,因为这不仅关乎个人体验,更是衡量一个地区服务质量的重要标准。希望“3·15晚会”能够继续发挥其监督作用,为消费者撑腰,为企业敲响警钟。

总之,“3·15”晚会如同一把利剑,直指那些损害消费者权益的黑幕。每一项被揭露的问题都不仅仅是对消费者的警示,更是对整个行业的一次深刻拷问。我们期待,这次晚会能够真正触动企业的良知,让它们意识到维护消费者权益的重要性,而不是仅仅停留在一时的关注热度上。希望相关部门能以此为契机,加大监管力度,确保问题不再重演,让公平正义成为市场的常态,而不仅是短暂的话题热点。

观点趣闻最新资讯

2025-09-14 11:34:20

2025-09-14 11:23:04

2025-09-14 11:20:01

2025-09-14 11:04:05

2025-09-14 11:01:19

2025-09-14 10:03:32

2025-09-14 09:58:03

2025-09-14 09:57:35

2025-09-14 08:42:26

2025-09-14 08:34:49

2025-09-14 08:33:53

2025-09-14 08:33:39

2025-09-14 08:31:38

2025-09-14 08:30:48

2025-09-09 10:53:20

2025-09-09 10:26:34

2025-09-09 10:22:01

2025-09-09 10:00:54

2025-09-09 09:47:55

2025-09-09 09:41:51

2025-09-09 09:31:15

2025-09-09 09:20:45

2025-09-09 08:45:29

2025-09-09 08:43:24