欧洲或将启动虫食计划,探索新型饮食趋势

虫食革命:欧洲探索未来饮食新趋势

还记得《雪国列车》里用蟑螂做能量块的阴间操作吗?

列车上的二等车厢乘客每天只能领取一块蟑螂蛋白块作为唯一的食物来源,而头等车厢的精英阶层则可以享受到新鲜的肉类和蔬菜。

近日,现实为欧洲的朋友们献上了一部宇宙级魔幻现实主义大片——你昨天享用的全麦面包中,3%的原料或许就源自欧盟认证的黄粉虫。这一情况发生在2025年03月01日。

2025年欧盟新规已通过,从1月20日起黄粉虫将被纳入食品体系。这一举措标志着昆虫作为可持续食物来源,正式成为大众饮食的一部分。 黄粉虫作为人类食物的新成员,不仅反映了我们对可持续发展饮食模式的追求,也揭示了人们对于新型蛋白质来源接受度的提高。随着环境压力的不断增加,传统畜牧业面临着巨大的挑战,而昆虫养殖作为一种更为环保和高效的替代方案,正逐渐受到关注。黄粉虫富含优质蛋白质,且其饲养过程所需的资源远少于传统肉类。这一变化无疑为消费者提供了更多健康和环保的选择,同时也推动了食品产业向着更加可持续的方向发展。

针对虫子出现在餐桌上的事件,许多欧洲网友感到非常震惊和愤怒,纷纷表示将抵制所有出售此类产品的公司。

尽管支持者引用了FDA(美国食品和药物管理局)的声明:一茶匙胡椒粉中可能含有40块昆虫碎片,而每8盎司(227克)葡萄干中则允许有35个果蝇卵和大约10只完整昆虫,以此来说明食虫的“不可避免性”。

尽管有不少网友指出,欧盟的这一举措显得颇为不妥:即便昆虫确实是蛋白质的一种替代品,也应当尊重公众的自主选择权。 这种观点反映了社会对于食品安全与个人选择之间的平衡问题的关注。在推广新型食品时,除了技术层面的安全性评估之外,还需充分考虑文化接受度以及消费者的知情同意。毕竟,食品不仅是满足生理需求的物质,更承载着深厚的文化意义和个人偏好。因此,在推动新食品类别进入市场的同时,透明的信息披露和自愿选择机制至关重要,这不仅有助于建立消费者信任,也是对公众健康负责任的表现。

图源X@Girl from Mars

不在欧洲的网友们则幸灾乐祸:“幸好我不是欧盟的一员,这些虫子不会爬进我的面包里面。”

图源X@Cromorphs

还有一大批人对于这个政策感到疑惑:为什么欧盟老是执着于让我们吃虫子呢?

图源X@Girl from Mars

从2021年起,欧盟就一直在死磕把虫子变成食物这件事,2023年由于试图修订《新型食品法规》引发了民愤,因为他们想把蟋蟀强制性加进食物里,对外声称这个法案能“减少消费者对昆虫的心理抵触”,还企图通过技术性条款规避标注义务。

但这一举措直接触碰了消费者的底线,遭到BEUC等组织的谴责,认为草案侵犯了消费者的知情权。最终,32万人联名抗议,迫使欧盟撤回了该提案。

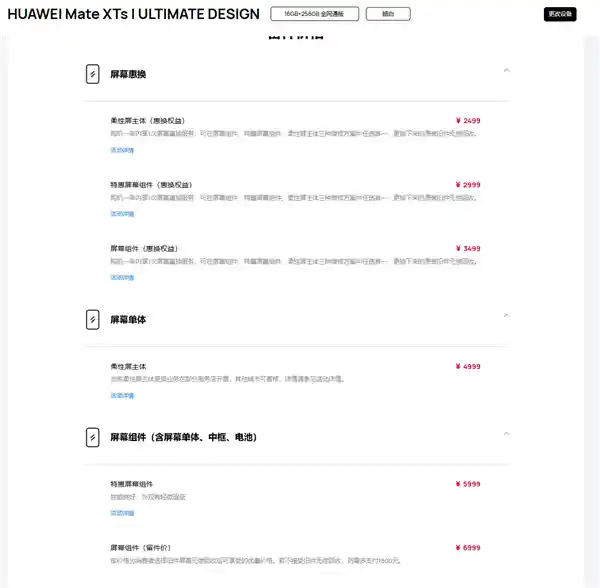

虽然2025年的新法案也是基于《新型食品法规》进行修改,但是本次经过了EFSA安全评估,允许将这种昆虫粉末作为食品原料,最高添加比例达4%(面包)至3.5%(蛋糕),并且要求这类昆虫添加产品的标签上必须明确标注“含昆虫成分”,透明化的操作让这次的法案顺利通过了。

图源X:抵制含有虫粉食品的网友们

但对于吃虫子这件事,不仅普通民众感到抵触,各国官员们也显得焦虑不安,纷纷加入这场激烈的争论。 在当今社会,人们对食物的选择和偏好已经深深植根于文化传统和个人习惯之中。吃虫子作为一项在一些地区被视为正常的食物来源,在其他地方却可能引发广泛的不适甚至抵触情绪。这种现象不仅反映了不同文化之间的差异,也揭示了公众对于食品安全和健康认知的不同理解。因此,如何平衡各地的文化差异与推广新型食物来源之间的关系,成为了一个值得深思的问题。

法国共和党议员洛朗·杜普隆抨击欧盟这个骚操作会导致法国人“在不知情的情况下”食用昆虫,“那些想吃蟋蟀的人,我邀请他们来我的草地上吃,其他人可以继续吃上好的牛肋”。

保加利亚前内政部长鲁门·佩特科夫将欧盟的新规定比喻为“21世纪的毒气室”,声称昆虫零食的推广是在实施“欧洲儿童灭绝计划”。

让孩子们吃昆虫的活动

但为什么欧盟在大部分人都反对吃虫的情况下,还硬要推行这个政策呢,其实是因为一场来自2050年的蛋白质危机。

根据联合国粮农组织发布的数据,到2050年,全球肉类需求缺口将达到1.5亿吨/年,传统畜牧业将占用76%的耕地并消耗49%的淡水。

WRI的高级研究员Tim Searchinger指出:“养殖昆虫只需要相当于传统方法1%的土地就能生产出等量的蛋白质,这是人类防止生态系统崩溃的关键途径。”

欧盟大力倡导这一政策,旨在降低食品系统对环境的影响,因此主动在食物中添加虫粉,促使大家逐渐接受昆虫,共同参与这场关乎人类未来的变革。

事实上,在欧盟正式通过这项法案之前,许多知名品牌就已经抢先一步实施了相关措施。 这一现象反映出全球化的商业环境中,大型企业往往能够迅速响应国际趋势与标准,甚至走在法律法规的前面。这也促使我们思考:如何确保所有企业都能公平竞争,并且遵守相同的游戏规则?同时,这也可能意味着未来的立法工作需要更加注重前瞻性和灵活性,以便更有效地引导和规范市场行为。

根据荷兰瓦赫宁根大学的实验来看,要让消费者接受昆虫食品的关键在于隐藏其原本形态。报告显示,测试者对整只炸蟋蟀的接受度仅为15%,而将其磨成粉混入肉丸后,接受度则飙升至68%。 这个结果表明,消费者对于食用昆虫这一概念本身并非完全排斥,而是对昆虫的外观存在明显的心理障碍。这也提示食品生产商,在开发新型昆虫食品时,可以考虑通过改变食品形态来提升消费者的接受度。或许未来我们可以在菜单上看到更多“隐形”昆虫食品,这既满足了营养需求,又不会让食客感到不适。

给我留下深刻印象的是MUJI在2020年推出的一系列“蟋蟀食材产品”。凭借独特的宣传和简洁的包装设计,这些产品在当时获得了相当高的关注。

当提到“蟋蟀仙贝”时,这一现象已经证明了其强大的吸引力——从东京便利店售卖的昆虫能量棒,到柏林超市出售的含有8%黄粉虫粉的意大利面,资本与科技正在共同推动将昆虫融入现代食品工业的步伐。

MUJI蟋蟀巧克力能量棒,你能看出来有蟋蟀吗?

超市货架上也出现了新成员,瑞士Costco随后推出了“昆虫汉堡排”。这款产品口感紧实,尽管外表略显干燥,但却完全尝不出是昆虫制成的。

由于政府的支持和网红的推荐,一些昆虫主题餐厅的生意非常火爆。日本有一家名为Antcicada的餐厅,作为亚洲首家获得政府认证的专门提供昆虫料理的店铺,其特色是“将昆虫与和食相结合”。

一款特色菜肴“蟋蟀酱油拉面”吸引了众多粉丝,其汤底采用100克蟋蟀干(约800只)慢火熬制浓缩而成,配以竹节虫天妇罗。

有人初次尝试后感叹道:“吃下去之后,那种抗拒感就烟消云散了;如果虾生活在地面上,应该就是这种昆虫的味道。” 这种体验性的描述不禁让人思考食物偏好的形成与改变。人们对某些食物的抗拒往往源于对未知的恐惧或过往不愉快的经历,而勇于尝试新事物的人往往会发现,许多最初看起来令人望而却步的食物,其实有着独特的风味。这种现象不仅限于昆虫食品,也适用于其他领域,鼓励我们以开放的心态去接受和尝试不同的文化与体验。

尽管这些官方数据和实验产品看起来或许不够成熟或可靠,但对于昆虫食品的反对者而言,它们就像人肉叉烧包的都市传说一样令人难以接受——实在是过于反胃。 这样的反应其实反映了人们对未知事物的普遍恐惧与抵触情绪。在食品安全和健康成为公众关注焦点的今天,任何新的食品概念都会面临严格的审视。然而,随着全球人口增长和资源紧张,探索可持续的食物来源变得尤为重要。昆虫作为高蛋白、低环境影响的食物选择,其潜在价值不容忽视。因此,我们不仅需要关注产品的安全性和技术成熟度,还要努力改变公众对这一新型食物的认知,以推动其在未来的饮食文化中占有一席之地。

而这种人们对于昆虫的天然抵制,以及不顾现实反对声音的推进,自然引发了阴谋论的狂潮。

以经常深陷“阴谋论调”的比尔·盖茨为例,他在几年前重金投资了一家名叫Ynsect的法国昆虫公司,目前已建成全球最高17层垂直昆虫工厂,专产黄粉虫饲料,融资超5亿美元,估值一度突破10亿。

但这个巨量估值的背后让人细思恐极,根据调查媒体《EUobserver》报道,推动2023年那次《新型食品法规》修订的官员Kyriakides,在法案被撤回后,竟然被曝其家族企业持有比尔盖茨投资的法国昆虫企业Ynsect的股份。

当时就有一大批人站出来反对“昆虫食”这一概念,认为以比尔·盖茨为首的一群富人在试图污染普通人的饮食结构。

在X上也充斥着质疑和批判的声音:多种研究证实大部分昆虫中含有的甲壳素对人体有毒,但是比尔盖茨和政府机构却让普通人来当小白鼠,这都是为了赚钱。

从一些市场数据来看,这波关于昆虫蛋白的争议并非无中生有。

目前,近日,法国公司“Nutri'Earth”获得欧盟授予的黄粉虫粉未来五年的独家销售权,其产品线涵盖了面包、奶酪、意大利面等多个品类,几乎覆盖了大部分普通人的饮食选择。这一决定引发了广泛讨论,有人认为这是对新型蛋白质来源的一次重要尝试,有助于推动可持续食品的发展。然而,也有人担忧这种新型食品的安全性和市场垄断的问题。无论如何,这无疑是一个具有前瞻性的举措,值得我们持续关注其后续发展和影响。

根据食用昆虫市场的数据显示,至2030年,该市场规模有望达到96亿美元的巨大份额。

种种数据我们可以看到,最黑色幽默的是阶级鄙视链永不缺席:老爷们的私人农场照样养着和牛与黑松露,虫粉已经被包装成“平民救世主”了。

BBC纪录片《吃昆虫能拯救世界吗》

或许食物从来不只是营养载体那么简单,更像是阶级权力的剖刀。

近年来,我们经常看到一些打着环保旗号的商业活动,表面上看是在呼吁大家保护环境,实际上背后却隐藏着巨大的商业利益。当前的社会环境下,普通民众已经逐渐觉醒,开始为自己被裹挟的处境发声。这种现象值得我们深思,环保本应是全社会共同的责任,但当商业利益凌驾于公共福祉之上时,就容易导致公众对环保行动产生质疑。我们需要更多的透明度和责任感,确保环保行动能够真正惠及每一个人,而不是成为某些人牟利的工具。

根据最新的欧盟民调显示,大多数民众对这一提议并不认同,有68%的高收入群体依然拒绝食用这类产品。 此数据表明,尽管在社会上存在倡导节约和环保的声音,但高收入群体似乎并未受到这些呼吁的影响。他们的坚持反映出对于此类产品的质量、安全或是道德方面的疑虑仍然根深蒂固。这不仅揭示了政策推行过程中可能面临的挑战,也提醒决策者需要更深入地了解民众的具体担忧,并制定更具针对性的措施来消除这些障碍。

毕竟,人类不食用昆虫是一回事,但拒绝因政策强制而不得不食用昆虫则是另一回事了。 在现代社会中,食物选择往往反映了个人的生活习惯和文化背景。然而,在面对政策强制推行的新型食品时,公众的接受度往往成为争议的焦点。尽管从营养学角度来看,昆虫作为蛋白质来源具有诸多优势,但在推广过程中必须充分考虑民众的心理接受程度和社会文化的适应性。如何在政策制定与民众接受之间找到平衡点,将是未来食品政策制定者面临的重要课题。

一方面是因为人类对昆虫普遍存在一种本能性的抗拒心理,除了在某些地区有着吃虫的文化,全球大部分地区普遍认为食用昆虫是一种“原始”或“低阶层”的象征。 在我看来,这种观念很大程度上源于文化背景和社会习惯。随着科技的进步和人们生活水平的提高,我们有必要重新审视和评估食用昆虫的价值。实际上,昆虫作为一种高蛋白、低脂肪的食品来源,其营养价值不容小觑。推广食用昆虫不仅有助于解决食品安全问题,还能为环境保护做出贡献。因此,我们应该打破传统的偏见,以更加开放和科学的态度去接纳这一新的食物选择。

荷兰瓦赫宁根大学2023年的一项研究指出,人类对昆虫食品的抗拒本质上是一种“阶层身份保护”行为。如果吃有机蔬果被视为上流社会的象征,那么食用昆虫则会被贴上“原始”、“落后文明”的标签。 这种现象揭示了现代社会中的阶层分化和文化偏见。尽管昆虫作为食物在许多文化中早已存在,并且在营养和环境可持续性方面具有显著优势,但在某些社会群体中,它们仍然受到排斥。这种排斥不仅反映了人们对未知事物的恐惧,还反映了更深层次的文化和社会认同感。因此,推动昆虫食品的普及需要更多的教育和文化变革,以打破这些固有的偏见。

近年来,关于食用蟋蟀的益处已经被广泛讨论,然而,在西方社会中,仍鲜有人愿意将其纳入日常饮食菜单之中。 这种现象背后反映的是文化习惯与接受度之间的冲突。尽管营养学家和环保主义者不断强调食用昆虫对健康和环境的潜在好处,比如高蛋白、低碳足迹等优点,但传统饮食观念以及对未知食物的疑虑依旧是一道难以跨越的门槛。随着全球化的推进和文化交流的加深,或许我们可以期待看到更多这样的新型食物逐渐被大众所接纳和喜爱,最终成为餐桌上的一道常见菜品。

卡戴珊的冰箱里放满了有机蔬菜

另一方面,吃昆虫尚未成为一种流行趋势,主要是因为缺乏名人的推动。因此,它还未能像有机蔬果或米其林星级餐厅的食物那样被视为高端食品。 尽管如此,随着人们对可持续饮食的关注日益增加,昆虫作为富含蛋白质的替代食品逐渐受到更多关注。一些先锋厨师已经开始在他们的菜单上加入昆虫菜肴,但要真正普及还需要时间。此外,社会文化和心理因素也在一定程度上影响了人们接受昆虫食品的速度。未来,随着教育和宣传力度的加大,相信这种观念会有所转变。

牛津大学食品未来实验室在2022年曾做过一项实验,在年收入超50万元的高收入群体中,68%明确拒绝食用,但是当告知受试者“昆虫粉由米其林厨师研发”时,接受度提高23%;若标注“适用于低收入社区”,接受度下降41%。

当虫粉被赋予了阶级符号,选择吃还是不吃便成了彰显社会身份的一种方式。这种现象不仅揭示了社会分层的复杂性,也反映了人们对于食物选择背后所隐藏的社会地位和价值观的关注。在当前社会背景下,虫粉作为一种新兴食品,其消费情况已经超越了简单的饮食习惯,成为了探讨社会阶层分化和文化认同的一个有趣切入点。随着环保和可持续发展理念的普及,虫类食品逐渐被一些人视为健康且环境友好的选择,而另一些人则可能因为文化或个人偏好而对之持保留态度。这种差异进一步加深了不同群体间的隔阂,成为社会身份认同的一部分。

食物禁忌的本质是资源分配的政治,这一点在许多文化中都有所体现。例如,在一些地区,特定的食物可能被视为神圣或不洁,这不仅反映了当地的信仰体系,还隐含了对资源控制和分配的深层次考量。这种禁忌实际上是一种社会机制,用以调节人们对于有限资源的获取与使用,从而维持社会秩序和稳定。通过这种方式,食物禁忌不仅仅是一种饮食习惯,更是文化传承和社会治理的重要组成部分。 这样的观点强调了食物禁忌背后的社会和政治意义,揭示了其在不同文化中的多样性和复杂性。通过理解这些禁忌背后的逻辑,我们能更好地认识到不同文化之间相互作用的方式,以及这些习俗如何影响着人们的日常生活和价值观念。

有些争议早已超出了单纯的营养学讨论范围。强制性地在食品中添加虫粉的政策,使得消费者连是否接受的选择权都被剥夺了。一旦这种做法成为主流,我们将不得不接受这种新的饮食习惯。这难道不是一种新时代的隐形暴政吗?在这种情况下,消费者的知情权和选择权被严重忽视,取而代之的是政策制定者的单方面决定。如何在食品安全与创新之间找到平衡点,需要社会各界共同思考和努力。

乔舒亚·埃文斯是《论吃昆虫》的作者之一,他曾表示,食用昆虫可能并不会像人们想象的那样对环境产生积极影响。他指出:“如果我们以为食用昆虫能够迅速改善单一作物种植和大规模养殖带来的问题,那么我们可能会感到失望。”

当年的植物肉就是这么暴雷的。

实验室里造“未来牛排”时吹上天,结果被扒出生产一公斤豆粕肉排的碳排放够养半头真牛。现在虫粉顶着"救世主"光环登场,鬼知道五年后会不会爆出"蟋蟀养殖场每天电耗堪比比特币矿场"的丑闻。

对于该法案的反对者来说,令人反感的可能并不是食用昆虫本身。他们担心的是逐渐失去选择的自由,害怕的是渐进式的变化最终导致更多限制。如果情况如此,那将是一种比吃虫更为可怕的倒退。

毕竟在《雪国列车》的剧本里,从来没人问过末节车厢的乘客:“亲,今天的蟑螂块您想吃原味的还是孜然味呢?”

图源:《雪国列车》

观点趣闻最新资讯

2025-09-14 11:34:20

2025-09-14 11:23:04

2025-09-14 11:20:01

2025-09-14 11:04:05

2025-09-14 11:01:19

2025-09-14 10:03:32

2025-09-14 09:58:03

2025-09-14 09:57:35

2025-09-14 08:42:26

2025-09-14 08:34:49

2025-09-14 08:33:53

2025-09-14 08:33:39

2025-09-14 08:31:38

2025-09-14 08:30:48

2025-09-09 10:53:20

2025-09-09 10:26:34

2025-09-09 10:22:01

2025-09-09 10:00:54

2025-09-09 09:47:55

2025-09-09 09:41:51

2025-09-09 09:31:15

2025-09-09 09:20:45

2025-09-09 08:45:29

2025-09-09 08:43:24