《惊!《哪吒2》土拨鼠神技大揭秘:竟会发出啊~声音?!》

土拨鼠神技大揭秘:哪吒2惊现神秘声音,网友惊呼不可思议!

最近电影《哪吒2之魔童闹海》在中国电影市场上取得了巨大成功,一举登顶了票房榜首。影片中,哪吒与一只土拨鼠之间的激烈对决成为了观众热议的话题。这场戏不仅完美契合了大众对土拨鼠的既定印象,也巧妙地融入了许多关于土拨鼠的网络梗,让不少观众在影院中忍俊不禁。令人惊喜的是,导演饺子亲自为影片中的土拨鼠领袖“鼠老大”配音,这一举动无疑增添了角色的趣味性和独特性。 这种创意十足的改编,不仅丰富了故事情节,也让传统形象焕发出新的活力,更是体现了导演对于细节的用心和对观众喜好的精准把握。通过这样的方式,土拨鼠这个小动物形象得以更加生动地呈现在大银幕上,让人印象深刻。

截自《哪吒2》预告片

不过也有观众在观影后提出了一些疑问:土拨鼠到底是一种什么样的动物?它们在争斗时真的像电影中展现得那样如同舞蹈一般优雅吗?土拨鼠真的会发出类似“啊!”的叫声吗?电影中的“大王”是否真实存在于土拨鼠的社会结构中? 这些疑问反映了影片在娱乐大众的同时,也激发了人们对自然世界的好奇心。通过这部电影,观众不仅享受到了一场视觉盛宴,还对自然界产生了更多的思考。这种将现实与虚构巧妙结合的手法,无疑增加了影片的艺术魅力和教育意义。

表情包来自网络

先说结论,电影中展现的土拨鼠,除了会说话、烹饪和耍功夫等显而易见的艺术加工外,对其形象的还原程度相当高,可以看出电影制作团队付出了非常扎实的努力。

尽管如此,其中仍有些艺术与现实之间的差异值得深入探讨。接下来我们就从土拨鼠的名字聊起。 土拨鼠的名字在电影中被赋予了某种象征意义,这与现实中土拨鼠的命名方式有所不同。在现实生活中,人们通常会根据土拨鼠的外观特征或者发现地点为其命名,而在电影中,名字往往带有更深层次的文化或情感含义。这种处理手法不仅增加了角色的吸引力,也让观众更容易产生共鸣。通过这样的细节处理,电影制作者成功地将一个普通的动物形象转化为一个富有情感色彩的角色。 这种艺术创作手法让我们思考到,现实与艺术之间存在着一定的距离,但正是这种距离使得艺术作品更加丰富多彩,也更能触动人心。

土拨鼠到底是什么动物?

尽管土拨鼠的名声远播,但实际上它并非单一动物的名称,而是多个类似动物的俗称——我们通常所说的土拨鼠实际上是指“旱獭”。

旱獭在全球大约有15种(存在争议),我国境内栖息着4种旱獭,分别为灰旱獭(Marmotabaibacina)、长尾旱獭(Marmotacaudata)、西伯利亚旱獭(Marmotasibirica)以及喜马拉雅旱獭(Marmotahimalayana)。这些物种主要生活在我国内蒙古、新疆等西北区域,东北三省及青藏高原的草原、高山草甸等生态环境中。

饺子导演在访谈中提到在川西见到土拨鼠,找到了灵感,考虑到地区分布,这很可能说的就是喜马拉雅旱獭——国内社交媒体上出场率最高的网红“土拨鼠”就是它们。

图片截自中国电影报道访谈

我们在网络视频中经常看到的旱獭形象是圆滚滚、呆萌呆萌的样子,它们脸上肉嘟嘟的,常常会挺起身子,摇摇摆摆地走过来向你讨要食物(不过最好不要给它们,原因后面会解释)......

喜马拉雅旱獭的体长可达到60厘米,体重更是超过7公斤。由于栖息在高原地带,它们拥有厚厚的毛皮和脂肪层,显得格外圆润可爱。尽管如此,在分类学上,这种看似笨重的动物与灵活的小松鼠竟有些许亲缘关系——它们同属于松鼠科,但分别归属于不同的亚科。

旱獭碰到危险怎么办?

由于旱獭种类繁多,在我国的四种旱獭中习性较为相似,这里我们以广受欢迎的喜马拉雅旱獭为例进行介绍。

喜马拉雅旱獭是一种植食性动物,主要以各种禾草类牧草为食,同时也会食用植物的嫩叶、茎、根块和果实等。在秋季,这些旱獭会大量进食,以便在寒冷的冬季来临时体内储存足够的脂肪以度过难关。

尽管现实中旱獭并不会遇到哪吒这样的突发状况,但俗话所说的“在家小可爱,出门一盘菜”却形象地描述了旱獭在外面临的危险。旱獭在野外其实很容易成为众多食肉动物眼中的目标,仿佛它们只是移动的肉罐头。 旱獭这种生物在自然环境中的生存挑战巨大,这不仅反映了自然界食物链的残酷性,也提醒我们保护野生动物及其栖息地的重要性。每一种动物都在生态系统中扮演着独特的角色,它们的生存状态直接影响到生态平衡。因此,我们应当更加重视生态保护工作,为这些可爱的生灵提供一个安全的生存空间。

不管是赤狐、藏狐、兔狲等小型捕食者以及猞猁、狼、雪豹、棕熊、金雕和草原雕等大型猛禽,一旦发现旱獭,都会竭尽全力将其捕获,饱餐一顿。

不过,有时旱獭在面对藏狐、兔狲这样重量级相近的对手时,也会利用自己身宽体胖、皮糙肉厚以及一对凿子一样锋利且咬合力超强的门齿放手一搏,打它们一个出其不意,有时候甚至能让天敌落荒而逃。

资料来自记录片《祁连山国家公园》

洞是真的,王是假的

由于大自然的严酷,旱獭为了生存,巧妙地利用它们锋利的门齿和爪子挖掘洞穴,以逃避天敌的追捕和冬季的严寒。这种生存技能不仅体现了旱獭的适应能力,也反映了自然界中物种为求存而展现的惊人智慧和毅力。在面对恶劣环境时,旱獭的这种本能行为无疑是一种有效的自我保护方式,同时也提醒我们自然界的生存法则既残酷又充满奇迹。

旱獭的洞穴系统主要分为两类:一类用于日常生活和居住,另一类则主要用于进食和临时躲避。旱獭的居住洞穴远非简单的隧道,而是一个设计巧妙、结构复杂且隐蔽性极高的地道网络。这些洞穴不仅为旱獭提供了安全的生活环境,还展示了它们在自然选择过程中所展现出的高超生存智慧。 这种高度发达的地道系统不仅是旱獭避风避雨的庇护所,也是它们抵御天敌的重要防线。这充分说明了自然界中的生物在长期进化过程中,能够发展出多种多样的生存策略来适应环境。这也提醒我们,在保护生态环境的同时,也应更加关注生物多样性的维护,以确保每一种生物都能在其生态系统中发挥其独特的功能。

注意远处小山包上的洞 截自《哪吒2》预告片

旱獭会以家族为单位,由几个家庭共同挖掘出一个洞穴,一般这个洞穴有多个出入口,如果一个洞口被天敌堵住可以从其他洞口逃跑,而且出入口一般与地面呈 45°角。

这种设计能够有效阻挡风沙进入洞穴,并具备一定的防水功能,使旱獭可以更快地进入洞穴,从而提高躲避危险的机会。

如果仔细观察,会发现电影中的土拨鼠老巢周围确实有一圈小土丘,上面布满了众多洞穴,这种细节处理可以说是非常真实和贴近自然的。 从整体来看,这部电影在动物栖息地的再现上做得非常用心。这样的细节不仅增加了影片的真实感,也使得观众能更深入地感受到土拨鼠的生活环境。然而,尽管这些细节令人赞叹,但电影是否能够通过其他方面进一步提升角色的情感深度和故事的连贯性,仍然是值得期待和关注的。

旱獭洞的洞口通常会选择在向阳的一面,这样的设计让冬天的积雪更快地融化。挖洞过程中,旱獭会把挖出的土堆积在洞口附近,形成一个天然的“瞭望塔”。旱獭们常常在此处晒太阳或警惕四周的动静。 这种行为不仅是旱獭适应自然环境的结果,还展示了它们智慧的生活方式。通过选择向阳的位置,旱獭不仅能够更早地接触温暖,还能减少积雪对日常活动的影响。同时,利用挖掘出来的土壤建立“瞭望塔”,也使得它们能够在安全的环境中享受阳光,同时也能够及时发现潜在的威胁。这种巧妙的设计充分体现了自然界中的生物为了生存所展现出的惊人适应性和智慧。

旱獭的洞穴在很多动物眼里都是一座大豪宅,所以藏狐、兔狲、狗獾等动物只要有机会也会鸠占鹊巢,将旱獭赶走将洞穴据为己有。

旱獭通常以家庭为单位群居,一般由一对或多对成年旱獭带领几只幼崽组成较为松散的社会群体。

冬眠时会在一个洞穴中报团取暖,到了春夏则各过各的,有点类似于以前大杂院的生活,并没有严格的等级制度,也就并没有类似于狮子、鬣狗或蚂蚁、蜜蜂群体中的王存在。

这一点与电影中的描绘确实有所差异,但毕竟土拨鼠妖作为妖界的一员,拥有一个首领也是合情合理的现象。 在我看来,这种设定不仅为故事增添了更多的神秘色彩,也使得整个妖界的体系更加完整和丰富。在影视作品中,为了增强故事的吸引力和深度,创作者往往会加入一些符合逻辑但又充满想象力的元素。这样的处理方式不仅能够让观众更好地沉浸在故事情节之中,还能引发观众对于角色背景和世界观设定的更多思考。

旱獭打架像跳舞?是真的

只要有群体的地方,就会有复杂的互动关系存在,即使是在性情通常温顺的旱獭之间,也难免会出现矛盾。大部分情况下,这些小动物能够通过和平的方式解决争端。 在我看来,这句话不仅适用于动物世界,同样揭示了人类社会中的一个普遍现象。在任何社会结构中,无论是人类还是动物,冲突都是难以避免的。关键在于如何以和平理性的方式处理这些冲突,从而达到和谐共处的状态。这不仅是对个体智慧的一种考验,也是衡量一个社群成熟度的重要标准。

不过在某些情况下,当矛盾升级到无法调和时,双方旱獭便会采取一种独特的争斗方式。它们会站起来,用它们的小短手互相推搡,竭尽全力试图将对方推倒。这种行为似乎是一种解决争端的方式,尽管看起来有些滑稽,但实际上可能是在测试彼此的力量和决心。 这样的行为让我思考,动物世界中的冲突解决机制是否比人类社会中的某些方法更为直接和自然。通过身体接触来解决问题,虽然可能会导致一些小伤,但似乎能更快地缓解紧张局势。相比之下,人类社会中的许多冲突往往因为过度依赖语言和法律程序而变得更加复杂,有时反而难以达成真正的和解。

有时我们确实能看到三只旱獭聚在一起形成一个“铁三角”。这个有趣的场景在许多视频中被广泛传播,并且经常被剪辑成搞笑片段,人们戏谑地认为其中两只旱獭正在争吵,而另一只则在试图劝架。 这种现象引发了人们的广泛兴趣,不仅因为它们展现出的可爱互动,也因为这似乎揭示了旱獭之间复杂的社会结构。这样的视频不仅给观众带来了欢乐,还激发了人们对动物行为学的兴趣,提醒我们在日常生活中,对自然界的观察和理解还有无限的可能性等待我们去探索。

对土拨鼠打架的恶搞 图片截自人民网抖音号

与旱獭类似,许多动物在争斗中都会避免使用致命武器(如旱獭锋利的门齿)。例如,一些毒蛇在争夺配偶时会用身体压制对手,但不会使用毒牙咬对方。这样的争斗可以在体格和力量上分出高下,同时又不会对其他个体造成严重伤害或导致同类死亡。这也是物种在进化过程中的一种选择。

旱獭真的会“啊!”?叫声不太对

在近期热门的哪吒电影中,土拨鼠角色发出的那声“啊~”的大叫其实是一个网络梗,源自于一段广泛传播的视频。这段视频中的动物并不是我们国内常见的种类,而是来自加拿大和阿拉斯加地区的灰白旱獭(Marmotacamtschatkensis)。这一细节让观众感到既新奇又有趣,也引发了对电影制作团队如何巧妙融合网络文化元素的关注。这不仅展示了电影制作者对于流行文化的敏锐捕捉能力,同时也反映出现代影视作品越来越注重与观众之间的互动和共鸣,通过这样的方式拉近了与观众的距离,使得影片更加生动和贴近生活。

我们通常在视频中听到的灰白旱獭较为粗犷的叫声实际上是后期制作添加进去的。实际上,原始视频中的灰白旱獭发出的是非常尖细的"a~a~"声,这种声音通常用于警示同伴提高警惕。因此,灰白旱獭在当地也被称为“whistlepig”。 这样的处理方式虽然可能让视频更具吸引力,但同时也提醒我们在观看视频时要注意区分哪些是原生态的声音,哪些是经过后期加工的。这有助于我们更好地理解这些动物的真实行为和生活习性。

旱獭虽萌但别碰

旱獭虽然看着很萌,我们也常能看到人在野外投喂旱獭甚至抱抱亲亲的短视频。

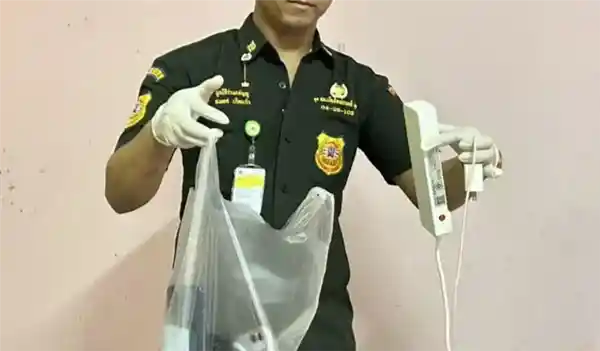

但这种行看得我背脊发凉冷汗直出:因为旱獭是鼠疫的重要携带者。

喜马拉雅旱獭的栖息地与鼠疫高发区域高度重叠,这一地区也是我国鼠疫流行的热点区域之一。

鼠疫这种疾病通过寄生在旱獭身上的跳蚤叮咬或呼吸道飞沫传播给人类。历史上著名的黑死病就是由鼠疫引起的,它在欧洲夺去了近三分之一人口的生命。这一事件不仅深刻影响了欧洲的历史进程,也让我们更加警醒地认识到传染病对人类社会的巨大威胁。每当回顾这段历史,我们都会被提醒加强公共卫生体系的重要性,以应对可能再次出现的类似危机。

近距离接触和投喂除了可能导致人畜共患病的传播外,还存在其他一些问题。

在漫长的进化过程中,旱獭的消化系统已专门适应了牧草等植物的摄取。对于我们人类的零食,它们不仅难以消化,还容易引发消化不良的问题。此外,零食中的高糖、高盐及高热量成分还会使旱獭患上肥胖症。

还有不少人喂食时连同包装一起扔给了旱獭,这些塑料包装如果被旱獭误食可能会引起肠梗阻甚至导致死亡,因此之前也提醒过大家尽量不要进行投喂。

错误行为请勿模仿 截自《哪吒2》预告片

旱獭虽然通常性格温顺,但如果受到惊吓或感到威胁时,也有可能咬人。作为啮齿类动物,旱獭的门牙会终生生长,并且上下牙齿能够相互磨砺,以保持其锋利。然而,这种锋利的牙齿也可能给人带来严重的伤害。最近,网络上出现了一张因旱獭咬伤而留下的伤口照片,看起来确实令人触目惊心。除了明显的物理伤害外,这类伤口还存在感染的风险。 旱獭的这些特性提醒我们,在与野生动物接触时必须保持警惕和尊重。尽管它们可能看起来可爱且无害,但在特定情况下仍可能构成危险。因此,我们应该避免在没有适当防护措施的情况下接近这些动物,尤其是在野外遇到它们时。同时,对于那些希望饲养野生动物作为宠物的人来说,更应该了解这些潜在风险,确保自身安全的同时也要考虑到动物福利。

所以,在旅行过程中,若遇到旱獭,请务必与其保持一定的安全距离,切勿尝试近距离接触或喂食。这样做既是为了保障自身的安全,也是为了保护这些旱獭的健康。

观点趣闻最新资讯

2025-08-04 15:56:43

2025-08-04 15:49:26

2025-08-04 15:36:51

2025-08-04 15:35:41

2025-08-04 15:34:15

2025-08-04 15:33:03

2025-08-04 15:28:40

2025-08-04 15:25:10

2025-08-04 15:24:56

2025-08-04 15:16:19

2025-08-04 15:12:44

2025-08-04 15:11:41

2025-08-04 15:10:37

2025-08-04 15:10:13

2025-08-04 15:04:23

2025-08-04 15:03:13

2025-08-04 15:02:05

2025-08-04 15:00:04

2025-08-04 14:59:38

2025-08-04 14:57:57

2025-08-04 14:55:16

2025-08-04 14:53:07

2025-08-04 14:50:06

2025-08-04 14:49:51