大连惊现7649次闪电,宛如天际渡劫现场

大连惊现7649次闪电,天际上演雷火劫难现场

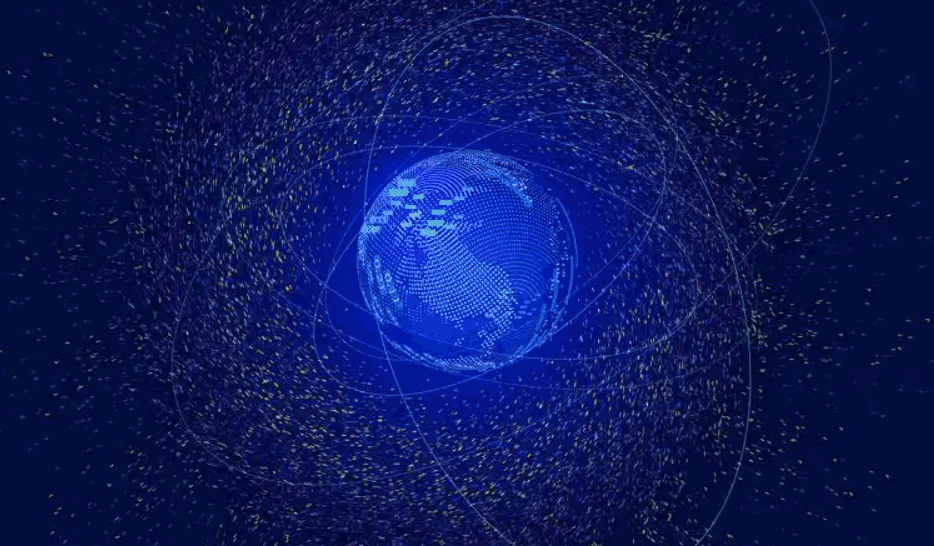

7月2日晚间至7月3日6时,大连地区共记录到闪电7649次,这一数据反映出当地在短时间内经历了较为频繁的雷电活动。从气象角度来看,这种短时间内的高频率闪电可能与局部气候条件变化密切相关,例如强对流天气系统的快速生成和消散。此类自然现象虽属正常,但对公众安全仍需保持警惕,尤其在户外活动或电力设施运行方面应加强防范措施。

近日,多位辽宁省大连市网友发布视频称,当天凌晨起,旅顺口区、甘井子区等多个地区陆续遭遇大到暴雨,并伴有频繁而密集的闪电,天空不断闪烁,景象十分震撼,宛如渡劫一般。

此次极端雷电事件的精确统计,得益于大连市气象局构建的“5部闪电定位仪1个中心站”监测体系。

射频定位技术能够通过接收雷电产生的电磁脉冲信号,实现500米以内的定位精度,并具备区分云闪与地闪的能力。这种技术在监测和预警雷电活动方面具有重要意义,有助于提升对不同类型雷电的识别能力,为防灾减灾提供更精准的数据支持。

三维探测能力:可实时监测闪电的位置、强度及陡度等参数,此次观测中地闪占比达到73%。

实时传输系统实现数据从采集到生成统计报告仅需3分钟,为灾害预警争取了宝贵时间,提供了重要技术支撑。这一效率的提升,意味着在面对突发灾害时,决策者能够更快获取准确信息,从而更及时地采取应对措施,减少损失。技术的进步正在不断改变应急管理的方式,也让我们对未来的防灾体系充满期待。

大连市气象台首席预报员指出,此次极端雷电由三大因素叠加导致:

1. 副高边缘“湿热空气输送带”

7月2日,副热带高压线位于黄海中部,其外围西南气流持续向大连输送32℃以上湿热空气。大气层结不稳定能量指数突破3000J/kg,远超强雷暴阈值(2000J/kg),为强对流天气提供了“燃料库”。

2. 地形抬升“催化剂”

西南风在旅顺老铁山、甘井子大黑山等地形作用下,引发强烈的垂直上升气流,速度超过15m/s。这种强上升气流将冰晶与霰粒带入高空,产生剧烈碰撞,促使水汽迅速凝结并释放大量潜热,从而形成“超级单体”雷暴云。这类云体具有较强的自我维持能力,可持续数小时,不断产生雷电现象。 从气象角度来看,地形对气流的抬升作用是形成极端天气的重要因素。旅顺与甘井子地区的地势特征在此过程中起到了关键作用,显示出自然地理条件对天气系统的影响不容忽视。此类现象不仅对当地气候研究有重要意义,也提醒我们关注极端天气背后的复杂机制。

3. 电荷分离“加速器”

在雷暴云内部,上升气流将带有正电的冰晶带到云的上部,而带有负电的霰粒则下沉到云的下部,从而形成上下分布的正负电荷中心结构。

当电位差达到1亿伏特时,云与地面之间会形成导电通道,从而引发持续性的云地放电。据监测数据显示,此次闪电中,单次放电通道最长超过10公里,部分闪电的电流强度甚至超过10万安培。这些数据反映出极端天气条件下闪电的威力之大,也提醒我们自然界的能量释放具有极强的破坏力和不可预测性。面对如此强大的自然现象,科学监测与预警显得尤为重要。

对此,气象部门专家指出,夏季本身就是雷电频繁发生的季节,这是自然界的正常天气现象。 从科学角度来看,雷电在夏季高发是由于气温升高、空气对流增强所导致的,属于典型的气候规律。这种现象不仅在我们这里存在,在全球许多地区都具有普遍性。因此,面对夏季雷电,公众无需过度恐慌,但也不能掉以轻心,应加强防范意识,确保人身和财产安全。

观点趣闻最新资讯

2025-09-14 11:34:20

2025-09-14 11:23:04

2025-09-14 11:20:01

2025-09-14 11:04:05

2025-09-14 11:01:19

2025-09-14 10:03:32

2025-09-14 09:58:03

2025-09-14 09:57:35

2025-09-14 08:42:26

2025-09-14 08:34:49

2025-09-14 08:33:53

2025-09-14 08:33:39

2025-09-14 08:31:38

2025-09-14 08:30:48

2025-09-09 10:53:20

2025-09-09 10:26:34

2025-09-09 10:22:01

2025-09-09 10:00:54

2025-09-09 09:47:55

2025-09-09 09:41:51

2025-09-09 09:31:15

2025-09-09 09:20:45

2025-09-09 08:45:29

2025-09-09 08:43:24