《天津美院院长炮轰国内字体乱象:武士道书法泛滥,丑出新高度!》

天津美院院长怒斥字体乱象:武士道书法缘何成为审美灾难?

5月16日消息,近期,天津美术学院院长邱志杰的一段视频在艺术界引发了热烈讨论。

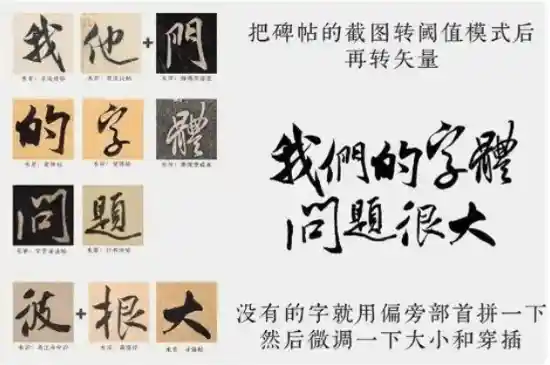

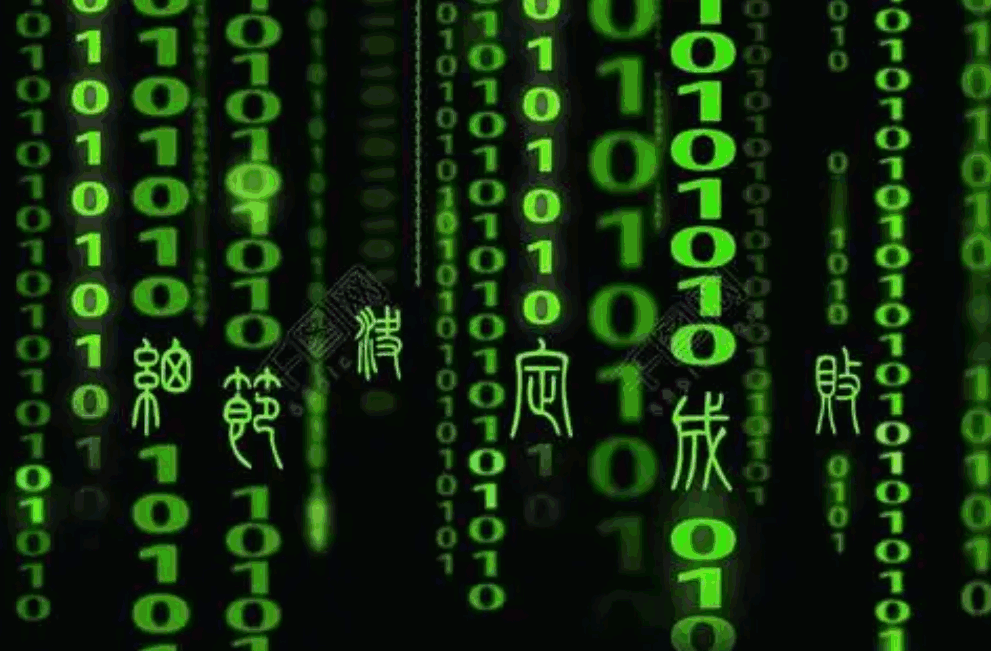

视频中,他尖锐地批评了当前广告设计领域广泛流行的“武士道书法”现象——那种刻意追求刀砍斧凿般效果、布满毛刺和飞白的字体风格。邱志杰将这一现象总结为“武士道书法”,并指出它是文化暴力与审美简化策略的结合体。在他看来,这种趋势正在把文字异化为一种“视觉武器”。

近日,邱志杰再次就字体设计问题发表看法,这并非他第一次对这一话题发声。早在今年3月,他就在文章《天津美院为什么要开设书法通识课?》中直言不讳地批评了那些结构扁平、捺脚夸张的字体,称其“每一笔都是败笔”。在他看来,这样的设计不仅缺乏传统书法的韵味,还可能误导大众对汉字美感的认知。 我认为,邱志杰的观点值得深思。在信息化时代,字体设计确实变得愈发重要,但我们也应警惕过度追求形式感而忽视内涵的做法。优秀的字体设计应当兼具艺术性和实用性,既要传承传统文化精髓,又要符合现代审美需求。同时,在推广书法教育时,更需要引导学生理解汉字背后的文化价值,而非单纯模仿表面形态。总之,如何平衡创新与传统之间的关系,仍是未来需要探索的方向。

他说:最近几年经常在各种机场的广告上,以及在城市里面的店铺张贴上面看到这种字体。结构扁平,捺脚很大,毛刺很多。在他看来它结构非常丑陋,按照中国书法的标准来看,简直每一笔都是败笔,这种字体错误理解了软毫的风格和“力度”,以为用力折腾毛笔就是力量感。他遗憾地表示,这种字体似乎已经安装在很多没有书法修养的平面设计师的电脑字库里。

这场关于字体美学的论战,实则触及文化传承的深层命题。文字作为文明载体,其形态本应承载文化基因。传统书法讲究"藏锋敛锷",而当下这些充满杀伐之气的字体,在邱志杰眼中正是"文化暴力与审美降维的合谋"。值得反思的是,这类字体已悄然进驻许多设计师的字库,反映出业界对传统美学的集体无意识。

争议的核心始终是设计领域难以调和的两难:一方面要传承文化的根基,另一方面又要满足时代的诉求。支持者认为这种批评指出了设计教育的薄弱环节;而反对者则强调商业设计应该兼容并包、百花齐放。

无论如何,这场讨论早已突破字体本身的范畴,成为传统文化现代转型的典范案例。正如邱志杰所提醒的:当文字丧失了温度,设计又怎能保留多少灵魂?

观点趣闻最新资讯

2025-09-14 11:34:20

2025-09-14 11:23:04

2025-09-14 11:20:01

2025-09-14 11:04:05

2025-09-14 11:01:19

2025-09-14 10:03:32

2025-09-14 09:58:03

2025-09-14 09:57:35

2025-09-14 08:42:26

2025-09-14 08:34:49

2025-09-14 08:33:53

2025-09-14 08:33:39

2025-09-14 08:31:38

2025-09-14 08:30:48

2025-09-09 10:53:20

2025-09-09 10:26:34

2025-09-09 10:22:01

2025-09-09 10:00:54

2025-09-09 09:47:55

2025-09-09 09:41:51

2025-09-09 09:31:15

2025-09-09 09:20:45

2025-09-09 08:45:29

2025-09-09 08:43:24